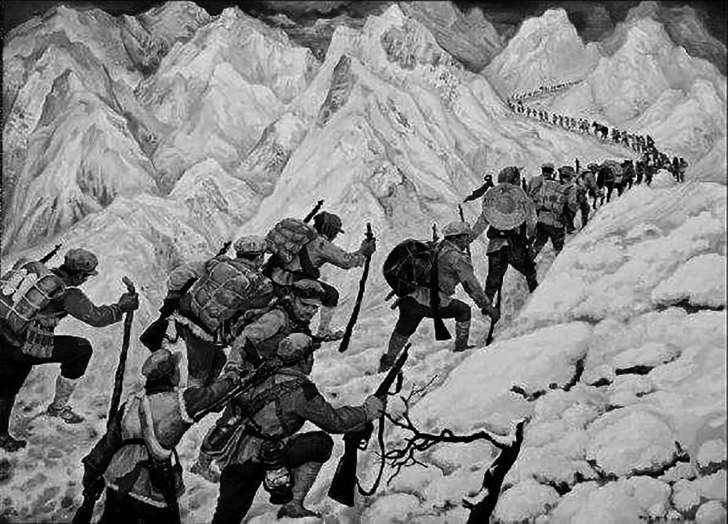

红军长征过雪山。(画)

从江西于都出发,中央红军经过广西、湖南、贵州、四川、云南、甘肃等省区,进行二万五千里长征,取得了举世瞩目的胜利。在“这次人类历史上最伟大的一次远征”中,中央红军长征为什么能取得胜利?

理想信念:从个人坚如磐石到集体众志成城

1934年10月初,中央红军在根据地内线打破敌人的围剿已不可能的情况下,中共中央、中革军委做出撤离根据地的决定,命令中央红军各军团逐步集结到以于都为中心的指定地域,准备实行战略转移。

10月中旬,毛泽东在于都谢家祠召开赣南省、县、区三级主要干部大会,在会上说:“同志们,你们不要怕。不要以为红军主力部队走了,革命就失败了。大家要坚定革命的信心,要看到长远,不要只看到暂时的困难。革命是有希望的,最后胜利是属于我们的。”“如果红区全部被敌人占领了,你们也不要怕,要时刻想着党,相信党,依靠党,要坚信红军是一定能回来的。你们是贫苦工农的带头人。革命不能动摇,一定要坚持秘密工作。不能公开活动,就搞地下活动。你们一定要树立信心,艰苦奋斗,经受困难的考验,要有不怕牺牲的精神,为了苏维埃流尽最后一滴血。”

从通道转兵到遵义会议,从四渡赤水到吴起镇大捷,从反对分裂到会师三军,从北上抗日到陕北建勋……长征路上,红军指战员以革命理想高于天的坚定信念和不畏艰难困苦的革命乐观主义精神,终于摆脱了敌人的围追堵截,征服种种困难,走出了杳无人烟的茫茫草地。然而更能体现红军意志坚定的,却是发生在中央领导人与张国焘的路线斗争中。

1935年9月9日,张国焘与党中央的决定背道而驰,对左路红军部队下达了南下的命令。前敌指挥部参谋长叶剑英看到了张国焘发来的一封电报,电报依旧表示北进的时机不成熟坚持南下。叶剑英立即赶往毛泽东的驻地作了汇报。

彭德怀对张国焘的野心洞察已久,当听说陈昌浩也支持南下后,认为红军已处在“危急的时刻”,找到毛泽东说:“张国焘就可能仗着优势兵力,采用阴谋手段将中央搞掉。”

毛泽东亲自找到陈昌浩,就南下还是北上征求他的意见。陈昌浩说,既然张总政委命令南下,就南下,这个问题不必要再争论了。毛泽东说:“既然要南进,中央书记处总要开个会。周恩来和王稼祥同志因为生病在三军团,我们去三军团叫他们来开个会吧!”在与张国焘之争中多次忍让的毛泽东,面对红军生死存亡的路线已经退无可退,只得当机立断,率领先遣支队北上。

在朱德、刘伯承、任弼时、贺龙、徐向前等的斗争以及广大红军将士的强烈要求下,红四方面军排除了张国焘的干扰,坚决拥护党中央北上方针,与红二方面军共同北上,于1936年10月三大主力胜利会师。正如邓小平所说:“为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来,战胜千难万险,使革命胜利呢?就是因为我们有理想,有马克思主义信念,有共产主义信念。”

坚持真理:从湘南争论到巴西会议北上

冲锋,不断地冲锋;奔驰,不停地奔驰……中央红军从踏过于都河的那一刻起,就在一直战斗和准备战斗。然而,与战士们并肩战斗的中共中央领导人,还在时刻思考着另一个重大问题:中央红军将何去何从?

中央红军突破第一、二道封锁线后,进入了湘南。面对越来越严重的敌情,应该选择什么战略方向,中共中央领导人之间发生了一场持续性争论——湘南争论。

红军到达湖南宁远地区后,毛泽东就进军方向提议:“红军主力攻占零陵的粟山铺,在两市镇或宝庆一带与敌决战。然后再返回中央革命根据地去。”这项建议被束之高阁。中央红军占领道县后,毛泽东又向中央提出“红军进军宝庆,诱敌决战”。11月下旬,毛泽东坚决反对“左”倾领导者在全州南面强渡湘江的错误主张,又一次郑重提出“红军直取宝庆,后在蓝田决战”。这些正确的声音,被李德、博古断然拒绝,然而毛泽东从来没有因此放弃,他时刻为红军的命运担忧,并将他的主张向张闻天、王稼祥等人诉说,得到了支持。

1934年12月10日,中央红军开始进入通道境内。此刻,“左”倾冒险主义的领导者李德、博古等人,不顾中央红军湘江战役后兵力折损过半的实际情况和敌人张网以待的险恶局势,仍然坚持从通道北进湘西与红二、红六军团会师的既定方针。在这危急关头,12月12日,党中央在通道境内召开了紧急会议。出席会议的有博古、周恩来、张闻天、王稼祥、朱德、李德,毛泽东列席会议。会上,毛泽东力主放弃与红二、红六军团会合的原定方针,改向敌人力量薄弱的贵州进军。迫于形势压力,毛泽东关于放弃与红二、红六军团会师,改向敌人力量薄弱的贵州进军的意见,得到了与会多数同志的赞同。中央红军就此在通道转兵,步入了一条通天的大道。

至此,“湘南争论”终于尘埃落定,中央红军实现了伟大的命运转折。此后的黎平会议、猴场会议继续坚持了毛泽东的正确主张。1935年1月7日,红军一举攻克黔北重镇遵义城,召开具有历史转折意义的“遵义会议”,结束了王明的“左”倾教条主义在中央的统治,在事实上确立了毛泽东的领导地位,打开了中国革命的新局面。

开创新局:从战略转移到落脚陕北

中央红军突破乌江进占遵义城,蒋介石大为震惊,急调其嫡系部队和川黔滇的兵力及广西军队一部,共约150余个团,从四面八方向遵义地区进逼包围。为摆脱敌人,脱离险境,毛泽东亲自指挥了四渡赤水战役。这次战役,红军实行高度灵活机动的运动战方针,纵横驰骋于川黔滇边境广大地区,迂回穿插于敌人数十万重兵之间,使中央红军在长征的危急关头,从被动走向主动,从失败走向胜利。美国作家哈里森·索尔兹伯里在所著的《长征——前所未闻的故事》中写道:“长征是独一无二的,长征是无与伦比的。而四渡赤水又是‘长征史上最光彩神奇的篇章’。”

北上抗日是红军长征路上开创的又一新局面。1935年,日本侵略军发动蚕食华北地区的华北事变,长征中的中共中央和中央红军敏锐地捕捉到了由这一事变引起的全国抗日民主运动正重新高涨的新形势,有了北上抗日的愿望。6月12日,中央红军在达维同红四方面军先头部队会师。次日,在达维两军联欢晚会上,毛泽东指出:“这次会师具有重大的意义……是中华苏维埃有足够的战胜国民党反动政府和完成北上抗日任务的力量表现。”8月20日,中共中央召开毛尔盖会议,把党几年来坚持的“北上抗日”的政治、军事基本方针,正式确定为当前的战略行动方针。

落脚陕北根据地是中央红军长征走向胜利的终局之作。由于张国焘闹分裂,当时坚持北上的中央红军不足8000人,不可能在原定的川陕甘大范围落脚。因此,俄界会议决定到中苏边境去占一块地盘。1935年9月18日,中央红军进入甘肃省宕昌县的哈达铺进行休整,并决定将红一、红三军团及中央纵队改编为陕甘支队。正当党中央、毛泽东四处寻找出路时,红军在哈达铺的一个邮局找到了一些旧报纸,上面登有阎锡山进攻陕北刘志丹红军的消息。至此,中央红军才知道陕北还有一块根据地,有一支红军队伍,顿时欣喜若狂。在随后召开的团级干部会上,毛泽东明确地指出:“到陕北去,找刘志丹。”9月28日,红军到了通渭县榜罗镇,又了解到了更多的情况,中央政治局在此召开常委会议,正式决定到陕北落脚。10月19日,中央红军到达吴起镇,进入根据地,宣告了长征的胜利。

(摘编自《湘潮》2016年第12期 吴义国 陈卫平/文)