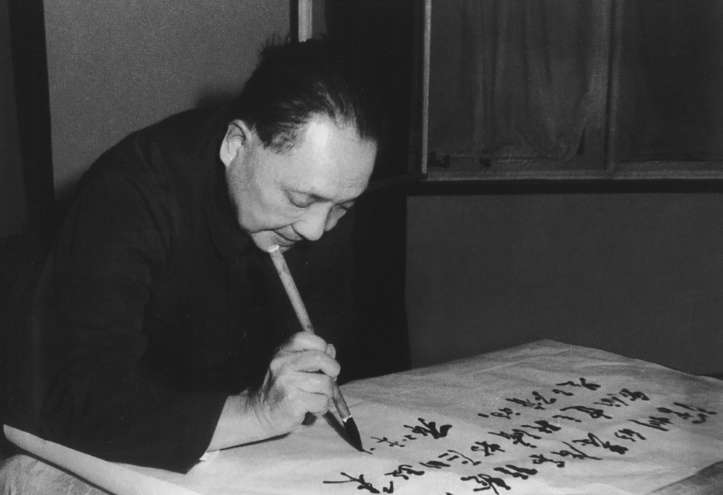

1984年1月,邓小平为深圳经济特区题词。

从党的十一届三中全会至20世纪80年代,是中国经济特区的酝酿、创办和发展时期。经济特区的创办没有可以参照的先例,它是在中央领导、地方政府、基层干部与人民的互动过程中探索开展的。

先机:政府代表团出国考察

“文革”结束后,中国经济逐渐步入正轨,但形势依然严峻。为了借鉴外国经济建设和管理的先进经验,国家决定派出一批政府代表团出国考察。

1978年3月,以上海市委书记林乎加为团长的中国赴日经济代表团,访问了日本关东、关西和中部各地,重点考察了钢铁、造船、机械、化学、轻工业、金融等部门;5月,由国务院副总理谷牧带领的包括6位省部级干部组成的代表团,出访法国、联邦德国、瑞士、丹麦、比利时等5国15城,这是新中国成立后首次向西方国家派出的国家级经济代表团。出访前,邓小平专门在北京饭店听取谷牧代表团的出访汇报,指示:“广泛接触,详细调查,深入研究些问题;先进经验、好的经验我们应当把它学回来。”

6月,林乎加、谷牧分别向政治局作了汇报。林乎加对日本战后经济快速发展的经验进行总结,认为原因有三条,即大胆地引进新技术、充分利用国外资金、大力发展教育事业和科学研究。他建议,利用国外资金大力发展煤炭、钢铁和有色金属等产业。

谷牧在汇报中着重讲了三点:二战后的西欧国家在社会化大生产的组织管理方面有许多值得借鉴的经验;它们的资金、商品、技术要找市场,都看好与中国发展关系;国际经济运作中有许多通行的办法,包括补偿贸易、生产合作、吸收国外投资等,我们可以研究采用。

这一次出国考察的所见所闻极大地震动了中央领导人的思想——外国能搞的,我们为什么不能搞?机会不可错过,在“引进”问题上,应胆子大一点,步子大一点。

邓小平听了林乎加的汇报后说:“不要老是议论,看准了就干,明天就开始,搞几百个项目,从煤矿、石油、电站、电子、军工、交通运输一直到饲料加工厂,明年就开工。分期付款干不了,就搞补偿贸易、银行贷款。”叶剑英、聂荣臻、李先念都说,外面的情况,谷牧这次出去看清楚了,该下决心采取措施实行了。

尝试:为创办经济特区打开“三道门”

对外考察带来的思想解放,首先表现在设立经济特区的思想准备和政策尝试。1978年4月,国家计划委员会副主任段云带团对香港、澳门进行实地调查研究。回来后,段云向政治局汇报,香港和澳门的经济近十年发展很快,广东宝安(深圳)、珠海两县紧邻港澳,发展出口商品生产,条件十分有利,“是任何国家和地区都比不上的”,对这两个县“有必要实行某些特殊管理办法”。“现在许多西方国家都在利用港澳,工厂、房产、银行越弄越多。我们有那么多有利条件,为什么不能干呢?”

这份报告第一次提出了在深圳、珠海设立实行特殊经济政策的出口加工区的设想,成为中国特区改革的前驱。邓小平针对引进外资、扩大对外加工说,下个大决心,不要怕欠账,那个东西没危险。只要有产品,就不怕还不上钱。中央的表态为创立经济特区打开了第一道门。

然而,对外加工发展得如火如荼但是外资和外企却还是无法走进国门。11月,李先念在会见外国客人时表示,可以外商出资金和设备来建工厂,我们用产品偿还,还可以考虑合股经营工厂。12月15日,外贸部部长李强宣布,取消不许外商在中国投资的禁区。考虑到全国一下子推行新政策难免风险太大,于是,划出单独的试验区域成为共识。这为创立经济特区打开了第二道门。

之后,广东省、交通部联合向国务院报送了《关于我驻香港招商局在广东宝安建立工业区的报告》,李先念高度重视,批示同意。

不久后,邓小平宴请著名的工商界五老胡厥文、胡子昂、荣毅仁、古耕虞和周叔弢,说:“香港厂商给我写信,问为什么不可以在广东开厂?现在搞建设,门路要多一点,可以利用外国的资金和技术,华侨、华裔也可以回来办工厂。吸收外资可以采取补偿贸易的方法,也可以搞合营,先选择资金周转快的行业做起。”创立经济特区的第三道门由此打开。

诞生:经济特区的正式创办

1979年1月,中共广东省委第一书记习仲勋布置省委领导分头调研,省委书记吴南生建议在汕头划出一块地方搞加工试验区。4月,中央召开会议专门讨论经济建设的问题。会上,习仲勋发言:“广东邻近港澳,华侨众多,应充分利用这个有利条件,积极开展对外经济技术交流。这方面,希望中央给点权,让广东先走一步,放手干。”福建省也提出了在厦门建立出口加工区的要求。

邓小平对广东省委和福建省委的想法表示赞同。他说:“广东、福建实行特殊政策,利用华侨的资金技术,包括设厂,这样搞不会变成资本主义。我们是全民所有制,赚的钱不会装到我们的口袋里。让广东、福建两省八千万人先富起来,没有什么坏处。”

当听说出口加工区的名称定不下来时,邓小平说:“还是叫特区好,陕甘宁开始就叫特区嘛!中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,杀出一条血路来。”

在邓小平的支持下,1980年5月,中共中央和国务院发出文件,正式将“出口特区”命名为“经济特区”,要求将深圳特区建成兼营工业、商业、农牧业、住宅、旅游等多项事业的综合性经济特区。8月26日,五届全国人大常委会第十五次会议批准在深圳、珠海、汕头、厦门设置经济特区,并批准公布了《广东省经济特区条例》这一纲领性文件,完成了特区设立的立法程序,标志着中国经济特区的正式诞生。从此,新中国向对外开放迈出了具有历史意义的一步。

1980年下半年,深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区相继投入开发建设。次年5月,谷牧在北京召开广东、福建两省工作会议,会上,任仲夷和项南共同提出:能不能定出几条杠杠?在几条杠杠下,让两省享受到真特殊、真灵活、真先走的东西。于是,会后形成的《纪要》明确:经济特区不是政治特区;特区的经济活动在社会主义计划指导下充分发挥市场调节的作用。经济特区的政策得到进一步的完善和发展。

扩大:经济特区的进一步发展

1984年1月22日到2月16日,邓小平前往深圳、珠海、厦门经济特区和上海视察并为三个特区题词。视察深圳后,邓小平建议:“除现在的特区之外,可以考虑再开放几个港口城市,如大连、青岛。这些地方不叫特区,但可以实行特区的某些政策。”

3月,中共中央书记处和国务院联合召开沿海部分城市座谈会,建议进一步开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛等14个沿海港口城市。对外开放力度进一步加大,外向型经济格局进一步形成。从1984年到1988年,外贸进出口总额从535.5亿美元增加到1027.9亿美元;实际利用外资从27.05亿美元增加到102.26亿美元。

20世纪80年代经济特区的创办和发展,举国瞩目,对全国改革开放产生了无法用数字估量的重大影响。不仅通过外引内联扩大了经济发展的路子,对内地众多地区进入国际市场起到了借鉴和推动作用,也为全国经济体制改革的深化提供了重要的经验。同时,特区还有着联系港澳台地区的政治意义,为“一国两制”的设想提供了实践支持。

(摘编自《世纪风采》王蕾/文)