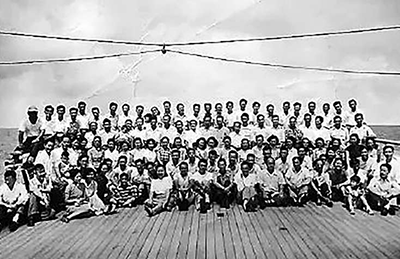

1950年9月18日,“威尔逊总统号”邮轮抵达香港时,邓稼先等留美归国人员在甲板上集体合影。

新中国成立前后,有相当数量的海外留学人员承载着实现中华民族伟大复兴的历史使命,从世界各地辗转归来。1949年12月18日,周恩来总理通过北京人民广播电台,热情地向海外知识分子发出“祖国需要你们”的号召,表达了对海外人才的渴望和尊重,并代表新中国政府邀请散落在世界各地的海外知识分子回国参加建设。

“祖国建设需要我”

自清末民初以来,中国学子赴西方先进国家留学的热潮迭起。二战期间,因欧洲受战争破坏严重,日、德是敌对国,学生、学者们大都选择去美国留学。抗战胜利后,以“讲学、考察、参观”等方式出国的高级知识分子也与日俱增。这批留美人员总数超过5000人,主要集中于美国东部和中部的大学。1948年底,国民政府停止向留学生提供“官价外汇”,这使得公派生失去了经济来源。1950年朝鲜战争爆发后,美国政府曾一度依据移民法律对许多留学生下过驱逐出境令。尔后出于本国战略利益,美国司法部下令各移民局禁止一切受过“科学训练”的中国留学生离境,明令警告已经掌握了专业知识技术的中国留学生“不得离开或企图离开美国”,否则“违反该项法令将被处以5000美元以下的罚款或5年以下的徒刑,也可以两者并罚”。直到1955年中美大使级会谈就侨民回国问题达成协议,美国才取消了这一禁令。

一时间,滞留在美国境内的中国留学生处于困窘状态,找工作非常困难,行动受到约束与监视。身处异乡,留学学子深感“异乡人”的苦闷,民族自尊心异常强烈。钱学森的博士生、留美学者郑敏哲曾说,那时留学生“是听不进坏消息的,只要有人说中国不好,我们这些中国人就一定要跟他顶牛。这种感情是原来的文化培养出来的,无法逃避”。新中国成立的消息,让海外学者为之振奋,回国效力、与家人团聚成为海外留学生回国的内在驱动力。

早在1945年,周恩来在重庆就建议成立进步科学家团体“中国科协”,之后陆续成立“留美科协”“留英科协”“留法科协”等,这些实际上是“中国科协”的海外分会。新中国成立后,“中国科协”向海外各分会发出号召:“诸学友有专长,思想进步,政府方面亟盼能火速回国,参加工作;我们谨此向你们伸出热情的手,欢迎你们早日归来,共同为人民服务,为我们新中国的生产和文化建设而努力。”

1949年6月底,东自纽约,西至西雅图,“留美科协”已成立了13个区会和10个学术小组,会员发展到340余人。“留美科协”的主要工作不仅是给想回国的会员提供服务,并且要动员非会员回国。“留美科协”以召开讨论会、座谈会、学术报告会,出版《留美科协通讯》等方式,宣传新中国的政策。1950年暑假,美国东部与中西部夏令会以“建设一个新中国”为主题召开。当时《华侨日报》的负责人唐明照给留美学生介绍新中国的政策,解答了留学生的疑惑和关心的问题,进一步提振了留学生归国的决心。据1950年第6期《留美科协通讯》登载的旧金山海湾区会员讨论回国问题的记录,大多数留美学生都以“祖国建设需要我”为行动口号表示愿意回国,关键问题在于什么时候回去,以及怎样把自己的所学同国家建设发展的需要结合起来。

周密安排归国工作

为了补助留学生回国的费用,1950年10月,“办理留学生回国事务委员会”制订了《回国留学生招待办法》《对接济国外留学生返国旅费暂行办法》两项规定,提出了“接济旅费的七项原则”,针对留学生的不同情况提出了不同的解决方案:留学生国内经济来源断绝,回国后可以设法归还者,借给他们归国所需的旅费;留学生经济困难,无力筹借旅费,回国后亦无力偿还,可以申请补助;与留学生一起在国外的家属,如确有需要,亦可酌予接济。

很多海外归来者在回国时缺乏入境证,“办委会”马上给这些在外人员各发出了一份中英文信件:“中华人民共和国欢迎你及所有中国留学生回到自己的祖国,参加建设工作,为人民服务。你们可由任何地方进入国境,不需要入境证。但你们如携带任何足以说明你们留学生身份的文件,则更能享受到许多便利。”

新中国成立初期,中央政府对于海外知识分子归国工作,有着比较细致周密的安排。海外留学人员回国后,不仅衣食住行可以得到照顾,在招待期间还有参观、游览、晚会等活动。考虑这批回国人员急于参加工作的需求,政府要求对他们的工作分配“应当力求迅速,要简化分配工作中的手续”,尽快让他们走上工作岗位,对留学回国人员的伴侣工作问题、子女读书问题,回国之后的落户问题以及良好的居住环境等均尽力加以落实解决。

梁园虽好,归去来兮!

“我这次回国,完全是凭着我的良心,新中国是大家的,建设新中国是我们大家的事情,因此我决定早日回去,尽我的能力为建设中国而工作。”著名数学家华罗庚在“留美科协”为他举行的欢送会上,说出肺腑之言。华罗庚时任美国伊利诺伊大学终身教授,1950年初他以到英国讲学为名给全家人弄到船票,他毅然舍弃了洋房、汽车和半年的薪水,带领妻儿4人在旧金山登上一艘邮船,踏上了归国旅途。2月,华罗庚一家到达香港。他在香港发表了一封致留美学生的公开信,真诚地表达了自己的爱国之心:

朋友们:

不一一道别,我先诸位而回去了。千言万语,但愧无生花之笔来一一地表达出来。但我敢说,这信中充满着真挚的感情,一字一句都是由衷吐出来的。

坦白地说,这信中所说的是我这一年来思想战斗的结果。朋友们,如果你们有同样的苦闷,这封信可以做你们决策的参考……

中国是在迅速的进步着,一九四九年的胜利,比一年前人们所预料的要大得多,快得多。在一九五○年,我们有了比一九四九年好得多的条件,因此,我们所将要得到的成绩,也会比我们现在所预料的更大些、更快些。

在信末,华罗庚真切地呼唤:

“梁园虽好,非久居之乡”,归去来兮!

3月11日,新华社播发了这封信,这在留学生中掀起了巨大的波澜。一时间,要求回国的海外留学人员倍增。

“赶快回去,从头做起……无论被驱在祖国的哪一角落,我将爱惜那卑微的一份,步步真诚地做……即使国内情况更糟,我仍愿回来。”画家吴冠中先生的感言,道出了海外留学人员的心声。他们抛弃了欧美国家舒适的生活条件,与当时经济还很困难的祖国患难与共,不计得失,胸怀理想。回国后,尽管遭遇了各种困难,但他们仍然不忘初心,在科技创新、人才队伍的建设上默默奉献终身,他们的贡献将永远镌刻在新中国的丰碑上。

(摘编自《解放日报》 )