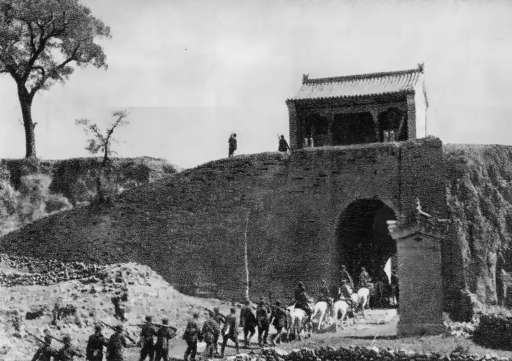

平型关大捷后,八路军向敌后挺进。

中国抗日战争既是世界反法西斯战争的重要组成部分,又为赢得世界反法西斯战争胜利作出了历史性贡献,具有重要的世界历史意义。

中国开辟了世界上最早的、持续时间最长的反法西斯东方主战场

法西斯国家是挑起第二次世界大战的罪魁祸首。二十世纪二三十年代,法西斯势力在意大利、日本、德国上台执政,逐步形成东、西方战争策源地。法西斯势力的目标是建立法西斯统治的世界秩序,永久剥削奴役全世界。

1931年9月18日,日本发动侵略中国东北的九一八事变,这是其大规模侵华战争的开端,更是第二次世界大战局部战争的起点。从此,中国人民高举武装抗日的旗帜,打响了抗日战争的第一枪,也拉开了世界反法西斯战争的序幕。从九一八事变至七七事变,是中国抗日战争的局部战争时期。这一时期,中国的抵抗主要表现在两个方面:一是中国共产党在东北领导开展抗日游击战争。二是国民党内抗战派的局部抗战。

中国的局部抗战意义重大:在世界上首举反法西斯战争的大旗,代表了世界历史的前进方向;在世界上最早创造了以游击战争抗击法西斯侵略的新型战争形式,成为世界反法西斯战争的又一重要抵抗形式;对全民族奋起展开抗战起到了推动作用。

1937年7月7日,日本开始全面侵华战争。在中华民族面临生死存亡的紧要关头,国共实现了第二次合作,全国军民同仇敌忾,奋起抵抗。国民党指挥的正面战场和中国共产党领导的敌后战场相互呼应,有效地打击和牵制了日本陆军主力及海军部分兵力,标志着世界反法西斯战争东方主战场的正式开辟。

在正面战场,全民族抗战初期,中国军队在华北、华中、华南广大地区顽强抗击日军。在淞沪会战、台儿庄战役、武汉会战中,中国军队屡立战功,重创日军,日军被迫从速决战转入战略相持。正面战场数百万大军利用广阔的国土与侵华日军对峙,将日本陆军主力牵制在中国战场,使其进退维谷,直至战败。

在敌后战场,中共领导的八路军、新四军和其他抗日武装,先后深入华北、华中、华南敌后建立抗日根据地,发动群众开展游击战争。1938年10月武汉会战后,日军开始将对华作战重点从正面战场转向敌后战场,使敌后战场进入最困难时期,但中共领导抗日武装以灵活机动的战略战术不断打击日军,壮大自己,成为中国抗战的中流砥柱。

在长达八年的全民族抗战时期,中国始终抗击着日本陆军主力和海军部分兵力,是名副其实的世界反法西斯战争东方主战场。史实证明,中国战场是开辟时间最早、持续时间最长,并取得最终胜利的反法西斯东方主战场。

中国抗战有力地支援了苏、美、英等盟国的作战

1939年9月第二次世界大战全面爆发,反法西斯国家联合的步伐加快。各国的反法西斯战争是互相支援的。中国战场对世界其他战场的支援主要表现在:

(一)中国抗战有力地支援了苏联的卫国战争。北向进攻苏联、占领西伯利亚是日本法西斯的既定国策。1938年7月和1939年5月,日军先后在张鼓峰、诺门坎,向苏军发起挑衅,均以失败告终。日军主力投入到了中国战场,因此无力同时发动侵苏战争。

第二次世界大战全面爆发后,英、法、美、苏等国的目光都聚焦于欧洲。日本军政界多次提出趁苏联无暇东顾,北向攻苏,均因兵力不足未能达成一致。1942年6月起,德国发动斯大林格勒战役,多次诱迫日本攻苏,均以兵力不足遭拒。正是中国战场抗击和牵制了日本陆军主力,才使苏联免遭德、日东西两面夹击,得以集中全力对德作战而取得卫国战争的胜利。

(二)中国抗战有力地支援了美、英的太平洋战争。南进是日本的另一国策。1939年9月德国进攻波兰、1940年5—6月德国法西斯击败英法军队,两次给日本提供南进良机。但日本因深陷于中国持久战中难以自拔,不得不推迟南进。

日本于1941年12月8日偷袭珍珠港,发动了太平洋战争。但由于中国战场的强力牵制,日本在太平洋战场的陆军兵力严重不足。日本在太平洋战争初战胜利后,海军妄图乘胜攻占澳洲,但陆军以兵力不足予以拒绝。相反,日本陆军迫切希望尽快结束对华战争,进而利用中国的人力、物力资源,以阻止美国在太平洋战场的反攻。日军多线作战,首尾难顾。1942年9月至1943年1月,日军在太平洋战场的瓜达尔卡纳尔岛争夺战中遭受重创,被迫转入战略防御,在美国优势兵力打击下节节败退,直到战败投降。

(三)中国抗战有力地支援了英美的北非地中海战场。1942年春,德军在北非的进展,促使日本提出西进作战计划,企图在印度同英国决战,以迫降英国。由于日本陆军主力深陷中国战场,只能派出2个师团进入印度作战,最终只能放弃西进战略,南亚、中东、北非与地中海地区由此免遭日本法西斯的蹂躏。

(四)中国军队入缅作战有力地支援了英美盟军在缅甸和东南亚的作战。太平洋战争爆发后,中英迅速签订《中英共同防御滇缅路协定》。1941年12月中旬,日军发动对缅甸作战,英军溃败,缅南失陷。1942年3月,中国派出远征军2个军进入缅甸,中英美盟军携手艰苦奋战,于1945年1月28日,收复了滇缅公路全线,使中国重获外援之路,更为盟军在缅甸乃至在东南亚的反攻建立了前进基地。

中国在战后国际新秩序的构建中作出了重要贡献

中国不仅有力地支援了美英苏盟国在各个战场的作战,而且在重建战后国际新秩序中也发挥了无可替代的重要作用。

其一,中国的国际地位上升到反法西斯四强之一。自鸦片战争始,中国历次反抗外来侵略均以失败告终,沦为受列强共同支配的半殖民地国家,毫无国际地位可言。抗战开始后,中国因最早开始并始终坚持进行反法西斯战争,赢得了世界各国的尊重,中国的大国地位得到国际社会的公认。1942年1月1日,以中、美、英、苏四大国领衔的26个反法西斯国家发表《联合国家宣言》,中国首进世界四强,参与联合国等一系列战后国际体系的创建,并发挥了重要作用。

其二,中国积极推动世界反法西斯联盟的建立,为二战的胜利提供了保证。中国最早提出建立反法西斯联盟的要求。早在1937年3月1日,毛泽东就明确提出中共关于建立国际反法西斯联盟的主张。1938年4月1日,国民党也明确提出,要联合一切反对日本帝国主义侵略之势力,制止日本侵略,树立并保障东亚之永久和平。中国建立国际反法西斯统一战线的倡议,最先得到苏联的响应。1937年8月21日,中苏签订了互不侵犯条约,苏联开始大规模援华抗日。1941年太平洋战争爆发后,中国立即对日、德、意宣战,并建议美、英、苏立即与中国结盟。1942年1月1日,在中国的积极推动下,以中、美、英、苏四大国为首的26个反法西斯国家发表《联合国家宣言》。世界反法西斯联盟正式宣告建立,为夺取反法西斯战争的胜利提供了保障。

其三,为战后国际秩序的构建作出了重大贡献。在反法西斯战争的中后期,中国便开始酝酿协商建立战后新秩序:创建联合国、创建国际经济组织,参与创建了国际复兴开发银行(后改称世界银行)和国际货币基金组织,拟定了关税与贸易总协定。在此过程中,中国积极为本国及弱小国家发声,努力维护弱小国家的利益,取得了一些重要突破。

中国抗战为新中国的诞生奠定了基础

抗日战争是近代以来中华民族反抗外来侵略的斗争中第一次取得完全胜利的战争。中国能取得这场战争的胜利,关键因素是有了中国共产党。中国共产党始终站在抗日战争的最前列,是中国抗日民族统一战线的倡导者和坚定的实施者,代表了中华民族求生存、求解放的正确方向。九一八事变爆发后,中共在东北组织抗日游击战争,沉重打击了日本关东军。卢沟桥事变后,在中共推动下,建立了以国共合作为基础的抗日民族统一战线,动员全民族抗日。中共及其领导下的人民武装挺进华北、华中、华南日军后方,开辟抗日根据地,发动群众开展游击战争,开辟了中国抗日的敌后战场。中共敌后战场与国民党正面战场互相呼应,共同抗击日军,构成了世界反法西斯战争的东方主战场。1938年武汉会战结束后,日军将主要兵力用于对中共敌后战场进行的“治安战”,使敌后战场迅速发展成为中国抗日的主要战场,中共成为中国抗日战争的中流砥柱。

抗日战争是试金石,中国的一切阶级、一切政党都要在这场波澜壮阔的民族解放战争中经受考验。抗日战争暴露了国民党的专制独裁、腐败无能,国民党及其政府的种种倒行逆施,使它在全国人民中大失人心,从而决定了它在战后的失败命运。

在抗日战争中,中国共产党经受了血与火的考验,在同日军作战中迅速发展壮大。中共在全国人民中威望日增,深得人心,为夺取解放战争的胜利打下了坚实的基础。

第二次世界大战是20世纪中叶人类历史从世界战争走向战后和平与发展的转折点。在世界历史这一重大转折关头,中国开辟了世界上最早、持续时间最长的东方反法西斯主战场,有力地支援了各国的反法西斯战争,为战后国际新秩序的建立作出了重大贡献,为新中国的诞生奠定了基础,在世界历史上书写了浓墨重彩的光辉篇章。

(作者为武汉大学人文社科资深教授、原副校长)