草木葳蕤,万物生辉,又一个春天在时序 轮替中怒放。

“宣传党的主张、反映群众呼声”,当这 句被一代代陕报人所遵循的信条出现在习近平总书记对陕西日报创刊80周年作出的重要指 示中时,步入80岁的陕西日报迎来了属于自 己的高光时刻。

从肯定陕西日报“向群众学习、为群众服务、为群众讴歌,在各个时期发挥了重要作 用”的鼓励,到希望陕西日报“弘扬延安精 神、紧跟时代步伐,坚持守正创新,推进融合发展,不断提升传播力、引导力、影响力、 公信力”的嘱托,习近平总书记的重要指示 字字入心、重似千钧,为陕西日报送来了最 宝贵的生日礼物。

80年前,红色延安,在硝烟与炮火中, 在一代伟人毛泽东主席的亲自召唤中,在广 大人民群众的热切期待中,一张报纸应运而 生。从此风云一纸书,在中国共产党创造伟 业的红色大本营里顽强前行,在共和国孕育 生发的摇篮中见证奇迹,在中华民族从黑暗 走向光明的艰辛历程中磨砺成长,时代的辉煌与成就,民族的崛起与复兴,汇入笔端, 尽在纸上。

80年,23300期,从《边区群众报》到 《群众日报》到《陕西日报》,改变的是报 名,不变的是初心。与党和国家命运与共, 与人民群众血脉相连,陕西日报立时代之潮 头,发时代之先声,宣传党的主张,反映群众呼声。

80年,29200余天,记录时代风云,推动 社会进步,守望公平正义,改变的是时代, 不变的是使命。高举延安精神的伟大旗帜, 肩负主流媒体的责任担当,陕西日报热情讴 歌三秦大地上的生动实践,倾力绘就波澜壮 阔的奋斗图景。

山河为证,岁月为名。

80年,守初心。

80年,再出发。

守初心

继承根植群众的优良传统

1940年3月25日,早春的延安,乍暖还寒。

延安杨家岭兰家坪的两孔土窑洞里,经过 连续多日的紧张编排,《边区群众报》正式 创刊。这是一张石印的四开小报,报头的五 个字由毛泽东同志亲笔题写,潇洒奔放,遒 劲有力。

这份四开小报便是《陕西日报》的前身。

将历史的镜头拉远一些,我们也许更能看清这份报纸的独特价值与意义。

这是一份从诞生之日起就受到党亲切关怀、格外关注的报纸——

《边区群众报》由毛泽东主席亲自提议创办。创刊之初,毛泽东不仅亲笔给创办人 周 文 写 信 , 称 赞 报 社 工 作 “ 有 成 绩 有 意 义”,还强调要“在群众二字上下工夫,作 文章”。1946年,《边区群众报》创刊6周年 时,毛泽东特地为报纸题写了贺词:“希望 读者多利用报纸,推动工作,学习文化。” 时任中共中央西北局书记的习仲勋撰写了祝 贺文章,称赞“这个报纸是边区群众公认的 好报纸”“它不但容易读懂,并且说出了边 区群众要说的话,讲出了边区群众要知道的 事情。这就是为群众服务,当得起‘群众 报’这个光荣的称号”。

1948年1月10日,《边区群众报》改为 《群众日报》正式出刊,毛泽东再次亲自题 写报头。1985年《陕西日报》创刊45周年 时,时任中共中央政治局委员、中央书记处 书记的习仲勋又一次发来了祝贺文章,希望 报纸在新的形势下“坚持实事求是的思想路 线,采取引人入胜的形式进行宣传”“把 《陕西日报》办成陕西人民群众不可缺少的 精神食粮”……一声声关怀,一句句鼓舞, 走过风雨如磐的岁月,成为报纸珍贵的历史 记忆;跨越时空,成为宝贵的财富,给予陕 报人巨大的精神力量。

这是一份始终和人民群众血脉相连的报 纸——

“群众,是一个庄严伟大的字眼。与他 们同呼吸、共命运,为他们的美好未来而工 作,是至今使我思念不置的。——而且越来 越觉得那样的人生是美好的。”今年98岁高龄的老报人李迢至今还记得延安办报时那些难 忘的岁月。“识字少的人看得懂,不识字的人 听得懂”,报纸用群众的语言和视角,将延安 收复、西安解放、新中国成立等一个个重要的 历史时刻,记录在一篇又一篇感人至深的佳作 中;用平白朴实的文字记录下大量有血有肉、 可亲可感的平民劳动英雄,绘制出不同历史时 期的“群英谱”。群众亲切地称《边区群众 报》是“咱们的报纸”,还编了一首十分形象 的谜语:“有个好朋友,没脚会走路;七天来 一次,来了不停口;说东又道西,肚里样样 有;交上这朋友,走在人前头。”这是群众对 这份报纸最好的赞誉,也是这份报纸在内容上 “为群众服务”的最好回馈。

新闻工作就是群众工作,新闻工作者就是 群众工作者,这个观点被这份报纸以及办报纸 的人诠释得淋漓尽致。同样,这份报纸为党的 新闻事业丰富和发展了实事求是、群众路线的 优良传统和作风——这个优良传统,在任何时 候都不过时,甚至在媒体格局和舆论生态全新 重塑的今天,显得更为迫切。而这,也是这份 报纸从《边区群众报》到《群众日报》再到 《陕西日报》始终坚守不变的初心和使命。

这也是一份镌刻着老报人精神风骨的报 纸——

用行军锅煮饭烧菜,徒步采访,日夜连续 奋战,印刷厂设备简陋、印刷创刊号全靠工人 手摇……在抗日战争和解放战争的烽火岁月 中,在陕北高原和黄河两岸的山峁沟洼里,陕 西日报的先辈们历经艰辛,殚精竭虑,以笔墨 纸张为武器,在党的宣传战线上进行了顽强不 屈的斗争,谱写了一曲可歌可泣的红色新闻事业壮歌。

记者柯蓝,当年为了采访陕北著名的盲人说书人韩起祥,自愿去做他的徒弟,“为他 背褡裢,用个棍子牵着他翻山渡河,走乡串 户,像亲人一样照顾他的生活”,从中得到 了写作的素材,学到了陕北说书的表现形 式;记者蓝钰,在一次随军采访中,和部队 一起被国民党军队包围,经过英勇抵抗,他 和战士们一起从山崖上跳下去,并最终及时 报道了这场突围战;记者杜鹏程,在亲历 “澄合战役”之后,以膝盖为桌子,详细写 下给西北人民解放军司令员彭德怀和政治部 主任甘泗淇的报告……从群众中来、到群众 中去,这些杰出的新闻前辈,既是这份报纸 的骄傲,更是革命的先锋、时代的楷模。

筚路蓝缕,以启山林。穿越历史的风云, 重温80年的记忆,我们仿佛还能听到老一辈 无产阶级革命家的殷殷嘱托,仿佛还能看到 老报人背着铺盖下乡,和群众吃住在一起, 写下稿子念给他们听的动人场景……80年风 雨兼程,这份诞生于革命圣地延安的报纸, 经历了抗日战争和解放战争的洗礼,历久弥 新、初心益坚。

担使命

发挥党报主力军的传播优势

1949年5月,《群众日报》开赴西安。这 张从群众中走来的报纸,肩负新的光荣使 命,从战争走向和平,从农村走向城市,从 延安走向西安。

1954年10月16日,《群众日报》更名为《陕西日报》,成为中共陕西省委机关报。

此后,伴随着经济社会的发展和时代的脉动,坚持政治家办报的理念,秉承群众路线 的光荣传统,陕西日报紧跟党中央和省委的 步伐,走过激情燃烧的社会主义建设时期, 走过风云激荡的改革开放时期,记录着中国 从站起来到强起来再到富起来的历史性飞 跃,讲述着三秦大地政治、经济、社会等各 方面日新月异的图景。

还记得那一个个重要的历史时刻吗?

从“抗美援朝、保家卫国”到新中国第一个五年计划,从新中国首部宪法诞生到新中 国第一条电气化铁路宝成铁路开通;从改革 开放初期宣传鼓励包产到户、增加雇工数 量、搞长途贩运等新事物,到社会主义市场 经济体制确立后描摹国企改革和乡镇企业发 展脉络;从抗击非典,到抗震救灾……潮平 岸阔,风正帆悬,一篇篇沾泥土、带露珠、 冒热气的新闻报道,见证了一次次深刻变 革,定格住一个个伟大的瞬间。

还记得那一张张生动的新闻面孔吗?

纺织女工赵梦桃,煤矿女工冯玉萍,物理学教授侯伯宇,小麦育种专家赵洪璋,作家 柳青、路遥、陈忠实,大学生张华,村支书 郭秀明,治沙英雄石光银、牛玉琴,援藏干 部张宇,“时代楷模”贠恩凤、徐立平、汪 勇、张富清……时代发展中涌现出的一个个 典型,经过陕西日报的报道,如灯塔般矗立 于精神高地,照彻心扉。

还记得那些年你看过的《陕西日报》吗?

从版面竖排到横排的改革、首次套红印刷的使用到印刷机器从平板机到轮转机的升级;从邀请全省各地书记县长、工人、农民 作为特约记者、业余编辑、特约评论员,面 向社会开门办报,到对照习仲勋同志提出的 “真、短、快、活、强”五字方针,刊发评 论员文章《报纸必须改革》;从“周末版” “经济特刊”“社会大视角”的“厚报时 代”到创办“陕北观察”“关中直击”“陕 南瞭望”“三秦新视野”等专刊;从采编流 程由“采—编—采”到“编—采—编”的转 变到新闻宣传与市场开拓两手抓,报社基础 设施建设加快,职工获得感增强……宣传改 革者,首先应是改革的拥护者、实践者。在 为改革鼓与呼的同时,陕西日报也在不断的 自我革新中,迎来了新时代的曙光。

2017年秋天,梁家河,天空湛蓝。

这个陕北高原上的小村子,在党的十九大 召 开 前 夕 成 为 一 群 陕 报 人 采 访 的 “ 主 场”。陕西日报特别报道组来到这里,探寻习近平总书记在梁家河的青春足印。

报道组成员住在梁家河的窑洞里感知体 验,坐在总书记用过的炕桌前沉思体悟,去 了他去过的地方,走了他走过的路,尽可能 访问每一个当年与他有交集的人,拿到很多 珍贵甚至独家的历史资料。稿件撰写数易其 稿、精益求精,夜深了,报道组还在窑洞里 讨论稿子的架构,为了一个标题、一个字 词,再三斟酌。

当年12月4日至8日,“‘不忘初心 牢记 使命’ 探寻习近平总书记在梁家河的青春足 印”系列特别报道在《陕西日报》头版整版 推出。围绕“不忘初心,牢记使命”主题, 从“人民”开篇,于“磨砺”起承,在“学习”着力,以“担当”递进,最后一篇回归 “初心”。

自带“热搜”属性的系列报道,经报网微 端一体传播,获得广泛点赞,并被大量转载。 读者评价,这组报道上接“天线”、下接“地 气”,语言平实、细节生动,令人印象深刻, 受到诸多启发。

这是陕西日报加强改进党报新闻舆论工作 的一次创新尝试。它证明了重大主题报道是党 报独具的“存量优势”,也是在媒体激烈竞争 环境下党报可以提供的独特“内容供给”。

探索的脚步不止于此。新发展理念的陕西 实践系列报道,习近平总书记来陕视察三周 年、四周年、五周年系列报道,“一带一路” 倡议五周年、六周年系列报道,传承弘扬西迁 精神系列报道……广受关注和好评的作品在陕 西日报层出不穷。

再出发

打造融合发展的传媒旗舰

2017年9月11日,对于今天的陕报人而言 是个难以忘怀的特殊日子。这一天,陕西日报 召开了一场专门以“杜绝出错、拒绝出丑”为 主题的报纸质量管理大会,成为业内关注的焦 点。

当天会议上,陕西日报正式宣告开始执行 《陕西日报质量管理处罚办法》。且在当日 《陕西日报》头版刊发“本报声明”,郑重向 差错宣战,亮出了陕报人的决心。

这次出台的《处罚办法》被称为国内报刊史上最严的办法。“处罚办法就像核武器一样 , 最 大 的 作 用 是 ‘ 止 战 ’ 而 不 是 ‘ 兴 战 ’ , 是 要 杜 绝 出 错 , 树 立 起 党 报 的 形 象。”社长李伟掷地有声。

重拳之下,立竿见影。短短2个月后,在 国家语言文字委员会11月组织的编校质量检 查中,陕西日报见报差错率从万分之四点一 一降到了万分之零点六二,报纸编校质量排 名跃升至全国第十一位。目前,零差错更是 已成为常态。在2018年度中国新闻奖评选 中,陕西日报两件作品喜获二等奖,实现了 历史性突破。

党的十八大以来,极不平凡的历史性变 革,开启了中国特色社会主义新时代。面对 以习近平同志为核心的党中央对新闻舆论工 作提出的新的重大课题,如何在媒体融合浪 潮中迎头赶上?如何找到产业发展的突围之 路?如何更好传递正能量、唱响主旋律?

摆在陕西日报面前的,不是要不要变的 选择题,而是怎样变、如何改的必答题。

2017年7月开始,陕西日报以建立现代传 媒治理体系、提升党报治理能力和发展活力 为目标,拉开了深层次治理和系统化改革的 大幕。

刀刃向内不回避,直面顽疾改彻底。从 社委会班子成员“约法三章”,翻开全面从 严治社新篇章,到建立健全“三审三校”制 度,形成“质量就是生命”的共识;从对内 部机构和下属单位进行改革重组,到以壮士 断腕的决心实行采编、经营两分开;从设立 全媒体指挥中心,抢占融合发展制高点,到 进行全方位岗位测评和人员调整,将效能管 理纳入考核范围;从推行全面预算管理,向管理要效益,到大力培育涉报产业,实现扩张 式增长……陕西日报大刀阔斧求新求变。

体制改革,打通融合发展“肠梗阻”——

改革要有破有立。破的是束缚创新发展的藩篱和桎梏,立的是着眼长远发展、激发内生 动力的体制机制。

2018年1月,历经无数次调研论证、近半 年谋划设计的系统化改革启动了。整合原有新 闻资源、人力资源和品牌资源,打通纸媒和新 媒体的机构设置、人员配备,行政管理部门从 13个压缩到6个,采编业务部门从14个整合为 8个,大大提高了行政效能和运行效率,奠定 了融合发展的体制框架。

改革人事制度,打破身份界限,推行全员 岗位聘任聘用合同制,建立统一的职员制;改 革分配制度,真正实行“按劳分配”,构建以 岗位管理和目标管理为基础的薪酬体系;完善 考核体系,推行量化考核,发挥考核“指挥 棒”作用,形成正向的价值引领机制;强化 “人才立社”,打通干部任用通道,实现干部 能上能下、薪酬能高能低、人员能进能出。

2017年—2019年,仅仅2年时间,陕西日 报先后出台106项制度规范,其中管长远的制 度就有78项。

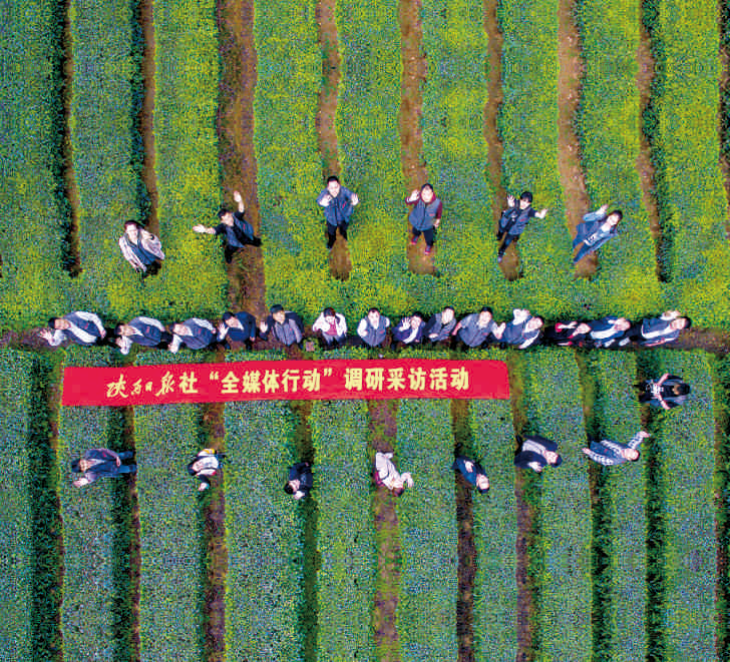

以“全媒体行动”为载体,让主力军上主 战场——

2018年4月8日,陕西日报首场“全媒体 行动”调研采访活动在安康市平利县启动。活 动现场,全媒体记者以鲜活语言、动人笔触, 形成文字、图片、动画、视频、H5、封面新 闻等产品,通过多种传播平台即时推送,充分 发挥融合传播威力,使党报特色尽放异彩,在社会各界引起强烈反响。

最精彩的书写是用脚步丈量大地。近两年以来,由社委会领导带队的“全媒体行动” 调研采访活动已开展21场,采写制作新媒体 产品3000余件,点击阅读量达5亿次以上。足 迹踏遍全省关中、陕北、陕南各市县区的基 层乡村、企业、场站、校园,并覆盖至甘 肃、宁夏、青海、四川等西部省区。

人才是报社的核心竞争力,也是推进媒体 融合发展的关键。两年来,陕西日报一方面 大力引进人才,先后14次走入名校、面向社 会公开招聘,迅速扭转人力资源结构失衡、 人才青黄不接的局面。另一方面,制定员工 职业发展规划,高频次开展岗位培训。强意 识、增本领、补短板,陕报人在田野上采写 鲜活的陕西故事,也在课堂上经历“头脑风 暴”。

“引进来”,省内外学界、业界专家成为 陕西日报“业务大讲堂”的“熟面孔”; “走出去”,采编业务骨干、经营管理人员 到复旦大学、浙江大学等高等院校及兄弟单 位参加培训、开展交流……瞄准业界前沿的 全员培训、定向培训,鼓励员工不分男女、 无论老幼,全员投入新媒体实践,大大促进 了人员素养的全面提升。

优化产业布局,提升媒体竞争力——

2019年10月10日,西安曲江国际会展中心A馆内,参观者络绎不绝,气氛热烈。这是 陕西省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展的现场。

1000米展线、7000平方米展陈面积,使用图片近千幅,实物展品近400件,体验场景17处——这是陕西省举办的规模最大的一次 成就展,其承办方,就是陕西日报。2019年 9月29日至10月29日,短短一个月展期,现场 观展人数达到82.6万人次。

内强筋骨,外拓市场。这是陕西日报发展 涉报产业的一次成功尝试。

把握行业风口,基于自身特点,陕西日报 探索突围方向。会展、教育培训、影视、电 商、媒体服务外包等领域涉报产业在子报刊 网、子公司全面铺开,“全域旅游全媒体推 介”“我和我的祖国 全媒体校园行”“三 秦学生记者”等大型主题活动、“金口碑” 农产品销售电商平台等让陕西日报产业发展 加速“破局”。2018年5月,陕西日报在深圳 举办“风从长安来——长安画派当代名家作 品展”,中共中央政治局委员、中央书记处 书记、中宣部部长黄坤明莅临现场视察观 展。

以 实 战 演 练 为 契 机 , 融 合 传 播 出 彩 出 新——

2020年春节,一场突如其来的新冠肺炎 疫情,对于陕西日报而言无疑是一次大考。

通过全媒体平台第一时间传递最新信息, 并围绕疫情热点和舆论焦点,每天至少推出 一篇评论稿件,引领舆论导向。陕西日报精 心制作的新媒体产品备受关注,报告文学 《通往春天的日与夜》在“学习强国”“掌 中陕西”等平台的阅读量超过2000万次; H5产品《疫情当前,我是中国共产党党员, 我带头》得到246万人转发互动。

从党的十九大期间陕西日报全媒体首次亮 相,到在全国两会期间将融合报道中心扎到北京,陕西日报充分发挥融合报道力量,集 约化生产、多平台推送、分众化传播,让重 大主题报道出新出彩、深入人心。2019年全 国两会报道中,陕西日报推出的抖音“天价 彩 礼 ” 话 题 小 视 频 等 3 个 融 媒 体 产 品 收 获 “1000w+”点击量。“改革开放40年 可喜 变化在身边”等报道受到中宣部和陕西省委 宣传部的阅评表扬,融合发展活力日益彰 显。

陕西日报的改变得到了各级党委、政府 及相关部门、单位的高度认可:2018年11 月,省委书记胡和平专程来陕西日报调研, 充分肯定了报社的改革成效,要求报社把握 新闻传播规律,做好重大主题宣传,努力推 出一批有思想、有品质的深度报道。省委常 委、省委宣传部部长牛一兵批示:社长以上 率下当首席记者;总编以上示下当首席编 辑。陕西日报在重要时间节点,围绕省委中 心工作,主动设置议题,精心组织采编,精 彩呈现内容,体现了主流媒体的职责担当。

追梦人

奏响新时代的青春之歌

栉风沐雨八十载,初心不变为人民。无 论走多远,都不能忘记为什么出发。

我们从延安走来,始终肩负使命。

当我们用脚步丈量广袤的三秦大地,探访父亲山、母亲河;当我们穿梭在大街小 巷,在滚滚车流中、在机器隆隆轰鸣中记录 经济的脉动;当我们深入贫困山区,在群众 敞亮的新居中、在希望的田野上写下脱贫致 富奔小康的幸福……举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,牢记习近平总书记的要 求,我们怀着赤子之心,真诚书写、也有幸参 与这片土地上值得记录的故事。

我们从群众中走来,始终与人民同心。

犹记得我们走近西迁群体,追忆一趟“向科学进军,建设大西北”的远行;犹记得除夕 之夜,我们深入城市、乡村,在群众家中同享 团圆的喜悦;犹记得五一劳动节前夕,我们在 塞外高原、秦巴深山、华山之巅、矿井之下, 与深夜中的劳动者通宵相守;犹记得我们用群 众身边点点滴滴的可喜变化讲述改革开放 40年、新中国成立70年……我们将目光投向 普通人,将群众的苦乐冷暖记在心间。

我们从春天走来,始终与时代同行。

80年前,一份份报纸从延安窑洞送出,新鲜的墨香伴着未散的硝烟,《边区群众报》专 门成立读报组,让许多不识字的普通群众经由 “听报”了解更多信息、懂得更多道理; 80年后,我们守正创新,学习新技术、搭建 新平台,以青春的面庞和蓬勃的活力,优化新 闻报道的内容与形式,依然只为与你心贴心地 交流。

80年风云一纸书,跨越“铅与火”,走过 “光与电”,迈进“数与网”,今天的陕西日 报已不只是一张报纸,而是拥有“五报两刊九 网三端”及百余个微博微信账号的全媒体矩 阵。

以在“高度、温度、厚度、力度”四个维 度上达到一流标准,办一份让党放心、让人民 满意的党报,办一份对得起我们光荣传统的报 纸进行自我鞭策,陕报人豪情满怀,步履铿锵。

总有一些不变的坚守,总有一些不老的情 怀。重新审视80年走过的路,这是一段陕西 日报与广大读者共同见证和参与的岁月,最 具活力的,是人;最该致敬的,也是人。

今天,我们向一直以来关心支持陕西日报 发展的各级党委政府、广大读者、各界人士 致谢!你们的关心支持,温暖激励着我们, 让陕报人有了砥砺前行的不竭动力,中流击 水的创新激情,坚守使命的不变初心。

今天,我们向所有艰苦创业、接续奋斗的陕报人致敬!一代代陕报人兢兢业业、默默 奉献,为党报事业贡献着青春年华、智慧心 血,铸就着陕西日报的辉煌。

风云一纸书,在这里读懂时代。

相伴新闻路,在这里见证初心。

融合大潮起,在这里看到未来。

光荣与梦想,激励、引领着新一代陕报人,在迈进新时代的追赶超越中,只争朝夕、不负韶华。

站在新的历史起点上,陕西日报将遵照习近平总书记的重要指示,弘扬延安精神、紧 跟时代步伐,坚持守正创新,推进融合发 展,不断提升传播力、引导力、影响力、公 信力,为宣传阐释党的理论和路线方针政 策,为组织群众、宣传群众、凝聚群众、服 务群众作出新的更大的贡献。

在80周年社庆纪念日,沐浴着新时代的 春光,陕西日报与您一路同行,与您一起追 梦,与您一同奏响新时代的青春之歌!

(《陕西日报》编辑部)