2022年8月30日上午,全国“人 民满意的公务员”和“人民满意的公 务员集体”表彰大会在北京举行。

安康市乡村振兴局副局长刘子龙 获得“人民满意的公务员”荣誉。

从1987年进入扶贫战线,刘子龙 “两出三进”扶贫系统,三十多年奉 献在这一事业上,他的经历可以用一 个字来形容——硬。

“当干部就要哪里险重哪里上”

与贫穷战斗,时不我待。

一心想让贫困户早日脱贫的刘子 龙,像一台超负荷运转的机器,是一 个“轻伤不下火线”的战士,总是带 着团队冲锋、再冲锋。

2019年6月,安康市全面脱贫攻 坚进入最后三个月冲刺阶段。刘子龙 在陪同领导调研中发现,因为连日阴雨天的影响,汉滨、紫阳两地的五个 搬迁社区工程进度受到影响。

光靠县区力量难以啃下这块硬骨 头。经过研判和刘子龙的建议下,市委 市政府决定举全市之力打一场攻坚战!

不久,“大干一百天”攻坚行动 在安康全市展开。每个社区派驻一位 市级干部蹲点包抓,许多工程队积极 主动参与,并提出工程款可以先不 要,任务一定高质量完成。

刘子龙加入了这支能扛硬的队 伍。大早上他顾不上吃饭先赶到工 地,察看工程进度,协调部门单位, 一直熬到第二天凌晨两三点钟,简单 休息一会,又出现在工地上,周而复 始一百天。

生活上,他们从不讲究—— 饿 了,有时吃点方便面,有时干脆不 吃;困了,灌一杯浓茶接着干;倦 了,在活动板房里歪一会……

在扶贫战线上工作,“夜战”攻 坚是常有的事。

2020年7月,国家脱贫攻坚普查 开始。安康的普查工作由刘子龙牵头 开展,全市26万贫困户,79万人的脱 贫情况要一一统计,6个地市参与, 这又是一场硬仗。

在这场硬仗中,统计数据十分庞 大,再加上各地对政策理解不一,一 个指导失误都可能造成大量返工。

这一次,刘子龙和60多名干部彻 夜坚守。为了不耽误进度,他常常需 要连夜搜集问题,制作政策导引,第 二天交到普查组手上。看着大伙辛 苦,他自掏腰包奖励工作人员。

历时60天后,安康市脱贫攻坚通 过国家验收。普查结果显示,很多指 标,安康都排在全省前列。

2020年冬季的一天,夜已经很深 了,刘子龙接到电话:汉滨区早阳镇 吉庆村,有个五保户在敬老院待不 住,回到了老房子;还有个老人和子 女不和,本来已搬走,结果又返回老 家搭起活动板房……

挂上电话,刘子龙和同行的干部 来到村里。

从生态避灾搬迁到易地扶贫搬 迁,安康许多农民走出深山,住进楼 房。搬得出稳得住的问题要解决, “两头跑”“搬少不搬老”的问题也 需面对。

与镇区领导共同协商后,他们拿 出办法:有条件的农户找亲戚朋友就 地买,能改造的房屋由帮扶单位协助 改造,有意愿新建的政府给予一定补 贴,五保户、单人户安排亲戚朋友帮 养……采用买、改、建、租、交、贴 六种方式,解决了早阳镇200多户搬 迁后的实际困难。

关键时刻挺身而出,在刘子龙心 中,责任重于泰山,使命高于一切, “当干部不能像庙里的泥菩萨,经不 起风雨,哪里险、哪里重、哪里难, 就要冲到哪里去。”

“群众的事就是我的事”

“要做好脱贫扶贫工作,只有进 村 入 户 , 才 能 做 到 扶 真 贫 、 真 扶 贫。”这些年,刘子龙共到过1500余 个镇村, 过最难的路、爬过最高的 山、见过最穷的人。

“群众的事就是我的事。”刘子 龙总惦记着村里的事……

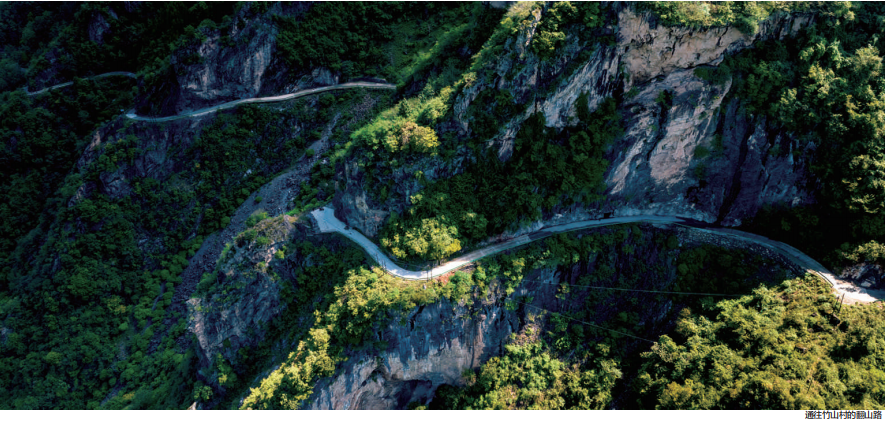

毛坝镇竹山村,位于紫阳县的深 山中。因为通村路的建成,竹山村从 一个几乎与世隔绝的小村庄变成脱贫 攻坚示范村。

这个转折的推动者,正是刘子龙。

2006年的一天,整整一个上午, 刘子龙和侯在德都在巴山深处艰难地 行走着。险峻处,一不留神,便是千 尺悬崖。

刘子龙时任安康市农综扶贫办副主 任,侯在德是竹山村党支部书记,两人 一边走着,一边谈论着村里的情况。

从竹山村到毛坝镇有两条路:一 条是翻山路,陡上陡下,一天走一个 来回,两头都要摸黑;一条是穿山 路,一尺多宽的小道盘在悬崖边,一 个人壮着胆子走过去都不敢返回。

因为“路”难这个穷根子,多年 以来村里没能通上电、没有拉上水、 没有一户砖混结构的房子,更没有像 样的主导产业……

经过调研后,刘子龙立即将这些 情况汇报上级,经过领导同意,他组 织协调专业人员,走访了20多个贫困 村,拍出专题片《扶贫开发任重道 远》。

市委、市政府领导看到专题片 后,立即定下调子,“安康要进行新 农村建设,更要集中力量啃下贫困这 块硬骨头。”

一个改造特困村的计划就此出 炉。安康市计划对131个特困村进行 全面建设,其中包括竹山村。

对于修路,群众是多么急切啊!

当时竹山村是一个拥有1600多 人,人均年收入仅300多元的穷村, 但村民硬是捐出了35万元。

群众的急切,刘子龙感同身受。

在条件较差的山区,修路的成本 比别的地方要高出许多,缺钱成了最 棘手的事。一年时间,刘子龙都在多 方奔走协调资金,最终,中省先后配 套了200多万元资金投入竹山村。

通路的那天,刘子龙去了,看到 村民锣鼓喧天、奔走相告的样子,他 忍不住流下眼泪。

如今回头看,当年建设特困村这 个计划确定了“整村推进,区域连片 开发”的模式,一改原来“扶贫只扶 户”的做法,这为十年后的全面脱贫 攻坚打下了基础。

为了让贫困户早日过上好日子, 刘子龙常常看在眼里急在心里,可做 起工作来,他却十分有耐心,“一个 家庭培养一个人才尚且需要几代人的 付出,我们扶贫也需要有耐心。”

汉滨区双龙镇双龙社区,刘子龙 也没少来。不管是为了群众的“两不 愁三保障”,还是村里的产业发展, 他都能给出切合实际的建议。

走到茶叶园区,他说,“茶叶是 双龙的主导产业,应该扩大规模,提 升标准。”建议多个部门加大扶持力 度后,园区由原来的不够区级标准发 展为市级园区。

在对养殖业深入调研后,他说, “农户搞传统养殖,不适合扩大规 模,防疫要求高、市场风险大,弄不 好不能脱贫,反而致贫。”按着循序 渐进的原则,龙山片区的养殖规模不 大,但畜产品品质好、市场反响好。

多次接触下来,群众的感受最真 切,刘子龙的话是站在他们的角度说 的,是不带官腔的。

双龙社区党支部书记谢应平介 绍,村里的产业发展能稳步前行,刘 子龙牵头推广的互助资金协会有一份 功劳。

2009年,谢应平发现,村民想要 发展产业的需求旺盛,但缺钱是普遍 的难题。对于产业的选择,村民希望 “短平快”,可一分钱难倒英雄汉, 找人借不是长久之计,而银行贷款手 续多、利息高。

就在大家一筹莫展之际,刘子龙 探索推行互助资金协会模式,双龙社 区在全镇第一个申请成立了协会。

协会的资金来源包括政府财政注 入和会员缴纳互助金两部分,主要给 村民提供小微贷款用于产业发展。

协会成立到现在,累计发放贷款 163笔次243.2万元。“有一户搞茶叶 加工,累计借款9万元,从小作坊发展到打造出自己的品牌;一户借款 8万元搞养殖,成功脱贫致富。”谢 应平说,不少农户对这一模式从质 疑、不敢相信,最后转向认同感激。

互助资金协会的模式有探索在 先,有脱贫攻坚时期利好政策的加 持,如今在安康全面推行。从最初的 11个村参与,发展到现在1000多个村加 入,累计投入6亿元资金支持产业发展。

“既然组织信任,我怎能在个人 进退上作选择?”

参加工作以来,刘子龙“两出三 进”扶贫系统,他一直战斗在组织最需要的地方。

1980年,15岁的刘子龙考上安康 农校,毕业后,成为一名农技推广 员。因为善于钻研、勤奋肯干,他被调入紫阳县扶贫办。这个岗位上,他埋头一干就是5年。

1992年底,因为工作实绩突出, 刘子龙被提拔为当时的高桥区区委副 书记、主持工作的副区长。

三年后,紫阳县争取秦巴世行扶 贫贷款项目工作滞后,县上主要领导找到时任蒿坪区区长刘子龙,希望他 回到扶贫系统工作。

谁都知道,这活不好干,但刘子 龙没有犹豫,义无反顾干下来了。

世行扶贫贷款工作没有先例可 循,通过大量调研,刘子龙研究制定 出一套申请模板,这一做法后来被确 定为“紫阳模式”在全市推广。

凭着丰富的阅历、过硬的实干能 力,1997年,刘子龙被选调到安康地 区扶贫办工作。八年后,提任安康市农 综(扶贫)办副主任。直到2016年,已 在扶贫系统工作了25年的刘子龙,被提 拔为安康市人大建环工委主任。

对此,有朋友为他高兴,“辛苦 了 这 么 多 年 , 终 于 可 以 轻 松 一 些 了。”刘子龙也做好了在这个岗位上 退休的打算。

可在市人大仅仅工作了63天后, 市上主要领导找他谈话,希望他能再 回扶贫战线,支持当时形势非常严峻 的脱贫攻坚工作。

“扶贫把你头发都熬白了,要不 就别回去了。”面对家人的劝阻,刘 子龙说,“既然组织信任,我又怎能 在个人进退上作选择呢?”

就这样,刘子龙再次返回扶贫战 线,担任安康市扶贫局党组副书记、 脱贫办常务副主任。

三十年扶贫历程,刘子龙始终保 持敢闯敢干的劲头,工作亮点频出。

在主抓的扶贫搬迁工作中,他边 干边总结,形成了符合安康实际的避 灾扶贫搬迁工作模式,得到省上充分 肯定并在全省推广。

教育扶贫领域,他牵头试点,在 全省较早推进国民教育、贫困助学、 技能就业、拓展提升四大工程,资助 学生75万人次。

在信息工作领域,他推动建立的 数据共享、信息一体化机制,打破了 部门间的数据壁垒;他牵头打造的防 返贫预警监测平台,为省级平台的建 设打下坚实基础。

…… ……

今年刘子龙已经58岁,到了退居 “二线”的年龄,但他依然坚守在岗 位上。