“金花”曾是泾阳茯茶的独门绝技,很长时间里,泾阳茯茶因此独享其誉,独获其利。

近些年,因为技术更普及,“金花”开遍六大茶系。

面对遍地“金花”,曾一度作为陕西官茶远销亚欧40余个国家的泾阳茯茶,如何在中断半个世纪的生产后再获“新生”并保持那份独醇?

坚守传统制茶工艺、优化营商环境、涵养科技人才,从制茶人到当地政府,一系列动作不断。

2022年,泾阳县茯茶生产企业达43家,年产量达6700吨,产值14.7亿元。

“花”开泾阳

初到泾阳,便能切身感受到这里是有故事的地方。

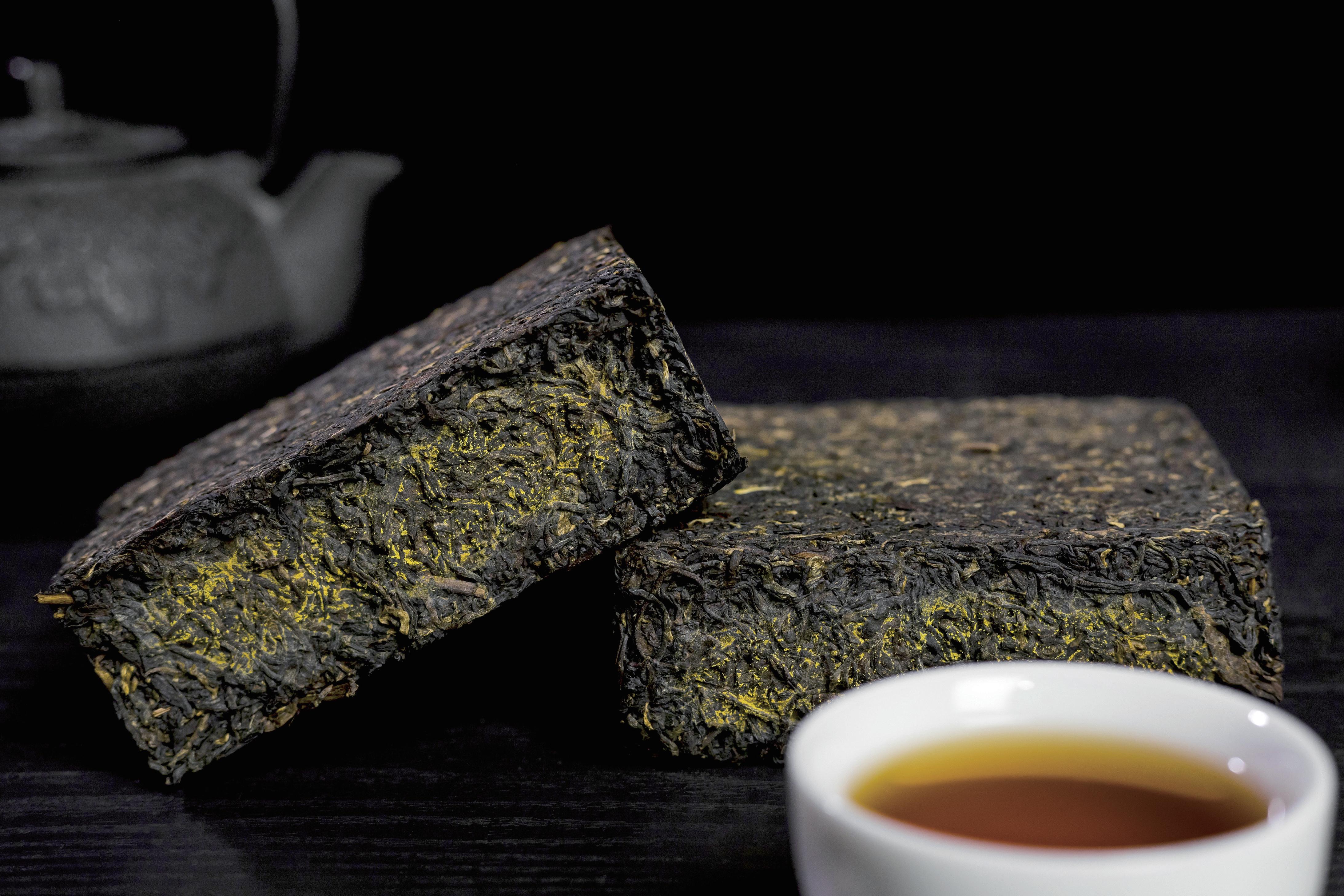

启开盖着方章大印的茶封,撬开一块紧结芳香的茶砖,用滚烫的开水,泡上一杯茯茶,茶气弥散,像极了从六盘山一路蜿蜒而来的泾河水,把最美的“金花”留在了这里。

茯茶“金花”

中国茶分为六大类:绿、青、红、黄、白、黑。而黑茶中最为人熟知的是普洱茶,其他黑茶因长期作为边销茶品,内地市场份额少,一直未受到人们的普遍关注,茯茶便是较具代表性的一类。

泾阳茯茶自北宋出现以来,受欢迎的原因主要在于这神秘的“金花”。它的出现,让茯茶口感顺滑绵软、滋味特别,同时兼具了提高人体免疫力的保健功效。

“茶好金花开,花多茶质好。”时至今日,众多业内人士仍认为,金花的数量与茯茶的品质直接相关。那么,到底何谓“金花”?

相传早年间,茶商往来之时,船渡泾水,偶遇风浪,茶包不慎翻入河中,因时值盛夏,待晾晒渥堆发酵后,发现茶叶变为黑色,出现金花状物,冲饮之下,竟格外醇厚可口。而后经过漫长的摸索,至明洪武年间,泾阳制茶人才逐步掌握了“金”的制作工艺。

“泾阳县南有黄土台塬、北有北仲山,因长期受郑国渠漫灌,空气湿度常年维持在60%以上,在自然气候、盆地位置的双重作用下,冠突散囊菌(金花)开始生长、繁殖。”西北农林科技大学教授肖斌用现代技术解释了其中关键。

肖斌介绍,金花菌在进一步酶化作用中,会将原先的粗、涩、苦味进一步转换消除,茶性由寒变暖,形成茯茶独特的醇厚风味。

据《泾阳县志》记载,清末时期,泾阳县境域商号达131家,其中经营茯砖茶商号达86家,年产量约34000吨。当时,泾阳茯茶、茯砖茶除销往西域各地外,更远销至欧洲国家。

“非泾阳之气,不生金花;非泾阳之水,不生金花;非其道,不得茯茶。”在泾阳街头,随意上前攀谈,几乎人人都能讲出一段关于茯茶的故事来。茯茶在泾阳流转千年,早已成为泾阳人离不开的日常,也成为了一种刻在精神基因里的骄傲。

新中国成立之初,泾阳县成立人民茯茶厂,生产“红星”标记的茯砖茶,享誉西北。但在上世纪50年代,缘于陕西加工茯茶,存在原料二次运输,不符合多快好省的原则,国家调整茶叶生产政策,泾阳的茯砖茶厂关闭后,搬迁至湖南,泾阳茯茶生产就此按下了暂停键,而这一停就是近半个世纪。

茶人追梦

“来咧,坐!喝茶!”

今年已70有余的周老热情地招呼客人坐下。周老名叫周洛阳,曾在泾阳县供销联社工作近40年,他的故事要从全省大力复兴茯茶产业前夕说起。

工人包装发花完成的泾阳茯茶

时光回溯到15年前,陕西省供销联社工作人员在一次赴湖南参加会议时,见到了一块200多年前的泾阳茯砖茶,大家伙儿深感惊讶,会议结束后,第一时间便给泾阳县打来电话询问。

随后,泾阳县政府开始成立调查组,走访了解、查阅档案,周洛阳顺理成章地成为调查组的主力。经过大量搜集资料,他在寻访中得到一条重要线索:在1958年泾阳县茯砖茶生产厂被移交给湖南省相关茶厂生产后,上世纪80年代,泾阳县拖修厂在开展多种经营的政策下,曾组织30多名老茶工恢复制作工艺,成功做出过一批泾阳茯砖茶。

2010年10月,省供销联社首次组织在泾阳召开茯茶座谈会,指导推进泾阳茯茶复兴工作,并成立泾阳县茶叶协会,周洛阳在这次会议中被任命为秘书长,正式开始了他复兴茯茶的“使命”。

“我们曾多次赴湖南、浙江等茶叶主产区考察市场、交流制茶工艺,到2012年3月,泾阳茯砖茶产业发展规划暨茶文化论坛专家座谈会在泾阳召开,来自全国各地的茶叶专家首次审评了由泾阳县政府提供的茯茶样品,并与外地同类产品进行了对照,得出总体品质水平略高于对照产品的结论。”周洛阳介绍。

他郑重地讲,这个结论一直被延用至今,成为泾阳茯茶品质认定的行业标准,称得上茯茶产业复兴史上的里程碑事件。正是这次座谈会后,一批茶企如雨后春笋般新生。

这一年,在泾阳县政府大力主导下,本地茯茶老商号的后人们借机抱团筹资,纷纷投入茯茶产业,当年53岁的农民企业家贾根社就是其中的一员。

“那时想做茯茶,没人相信我能做好。从湖南采原料回来后,自己闷在厂房里一遍遍发花、制茶。刚开始不成功,每天晚上推着架子车把茶叶倒掉,就怕别人看见,就怕传出去……”说话间,这位身形魁梧的汉子不禁潸然落泪。

老茶作引、天然发酵、木仓陈化,坚守传统和本心一直是贾根社做茶的“秘籍”。从业茯茶几十年,如今,他的茯茶生产依旧延续着传统古法制作技艺。在他的公司展示台前,有两款茶品最为畅销,贾根社分别为其取名为“实事求是”“真味传承”。

泾阳茯茶之所以能二次兴起,得益于有周洛阳、贾根社这样一群有韧劲、有情怀的制茶人,在各种声音之下恪守初心,在各级政府部门的引导支持下迅速投身于茯茶产业发展。

经过十余年的发展,泾阳茯茶众多老字号老树发新枝,新生企业不断发展壮大。

技艺更迭

检茶、剁茶、过箩、备水、熬釉、打吊、炒茶、灌封、锤茶、发花、绑封、干燥、陈化……近29道主要工序,历时最少一年,一块茯砖茶方可筑成。光看这一组数据,就会让很多初学者望而却步,然而有的匠人为了重拾这份技艺,坚守了近半个世纪。

“2008年以前,泾阳的年轻一代对泾阳茯茶的认识几乎是空白的,而这一年,老茶工朱全胜老人联合其余七位老人,带着复兴茯茶的责任感,自发地挖掘中断了半个多世纪的茯茶制作工艺。”泾阳茯茶发展服务中心主任蒙永琦介绍,由于位于县城中心的县前街是八位老人的集中居住地,“县前八老”的名声也由此而来。

其实,八位老人都曾与茯茶结缘,或为当年老茶号的茶工或祖上为经营茯茶之人。从2008年开始,他们贡献出祖上传下的茶方,多次亲赴湖南采集原料,研发加工,在通力合作、潜心研究下,逐步掌握了各道工序的技术要领,将这一失传技艺整理出来。

“制茶一定要凭良心,从原料到工艺,一点都不能糊弄。”作为“县前八老”之一的后代,老字号裕兴重茯茶公司负责人罗荣利认为,筑茶如同做人,容不得半点急功近利。

他说,传统泾阳茯茶制作一般选用湖南安化的黑毛茶为原料,茶工将选好的原料置于大案板上,剁好以后过箩和筛,选取五到七厘米的茶叶作为基础原料,而后备水炒茶、筑茶封茶、陈化发花。

这其中最为费力气的当属筑茶,一名茶工在梆子的一侧,将茶叶灌进梆子固定的茶封里,茶进模的时候一边散气一边还要让进封后的茶叶达到饱满,另一名茶工则站在梆子正面,将灌入茶封的茶叶捶实。这个过程要心手并到,通常一块茯茶需要重筑100至120下,轻筑50到80下,以达到砖体松紧适度,便于微生物的繁殖,为发花做好准备。

泾阳县目前较有特点的两类制茶工厂,一类为延续传统手工制作技艺的茶厂,一类则是流水化作业的现代化企业,这也代表着茯茶制作技艺的传承与演变。

在泾阳县茯茶创业园区,现代化的科学技术和检测手段让整个过程均可实现精准调控;高标准、清洁化的紧压茶生产线大大节省了人力,提升了品质;温湿可控的微生物发花车间实现了一年四季制茶不断,破解了发花结果不稳定的难题。

“传承古老制作技艺,绝不意味着在生产方式上拒绝现代技术,既要继承传统技艺,又要满足现代人的产品需求。”蒙永琦说。

目前,泾阳茯茶在传承中不断更迭制作技艺,在传统发花技艺的基础上,突破了散茶发花,表面发花等技术,金花开遍六大茶系,被国家质检总局认定为地理标志保护产品,已连续五年荣获杨凌农业高新科技成果博览会“后稷奖”,并先后入选2021年第二批全国名特优新农产品名录、中欧地理标志协定保护名录。