提起长征,人们自然会想起世界军事史上的奇迹——举世闻名的红军二万五千里长征。其实,在解放战争时期,延安保育院的450多名孩子在工作人员和人民军队保护下也经历了一次数千里的“长征”,最后全部安全转移到解放区,而且创造了无一人掉队、无一人伤亡的奇迹。

战火中建立的延安保育院

延安保育院是指抗日战争时期在延安建立的陕甘宁边区战时儿童第一保育院、第二保育院和中央托儿所(1942年改称洛杉矶托儿所)等儿童保育机构。到新中国成立前的11年多时间,这里共接收保育了5000多名儿童。这些儿童后来大多成长为新中国各方面建设的栋梁。

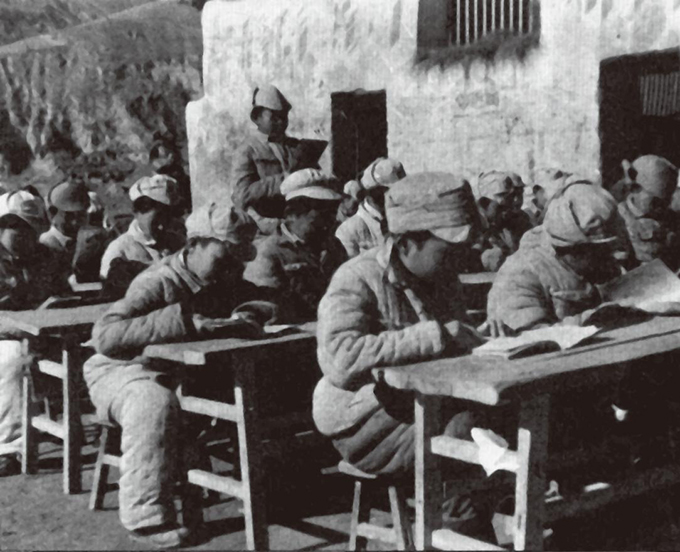

课堂上的延安保育院学员

陕甘宁边区战时儿童第一保育院成立于1938年10月2日,其前身是1937年3月在延安城南柳林村建立的中国共产党最早的幼托机构——延安托儿所。

1937年7月卢沟桥事变爆发后,大片国土迅速沦丧,日本侵略者铁蹄下的沦陷区因战火造成的孤儿越来越多,他们流离失所、无依无靠。为救助这些难童,1938年初,邓颖超、史良等社会知名女性奔走呼吁建立战时儿童保育会。3月10日,中国战时儿童保育会在汉口成立,宋美龄任理事长。7月4日,作为分会的陕甘宁边区儿童保育会成立。9月5日,边区儿童保育会决定在延安托儿所基础上扩建陕甘宁战时儿童保育院第一院(简称延安第一保育院),计划收容儿童500名。10月2日,第一保育院正式成立,当时共有57名孩子和19名保育人员。

延安第一保育院的孩子们

随着儿童的增多,1938年11月第一保育院迁至安塞县小草峪村,1940年又迁往延安城北李家洼。到1941年,这里的孩子达到280人,工作人员达到120人,在全国也属于规模较大的幼儿保育机构。

中央托儿所建于1940年春,地址在杨家岭附近的兰家坪。建立之初,只接收了李敏、罗小金等七个孩子,后来又陆续接收了邓小平的女儿邓林、刘伯承的儿子刘太行、左权的女儿左太北、任弼时的女儿任远征等。

舞台剧《延安保育院》剧照 视觉中国/供图

1942年,敌后抗日根据地进入困难时期,托儿所孩子们的生活也受到很大影响。宋庆龄得知这一情况后,联系美国洛杉矶的爱国华侨和国际友人为托儿所捐赠了大批食物、药品和衣物等。为了表示感谢,中央托儿所改名洛杉矶托儿所。

第二保育院建立于1945年6月1日,当时接收了60名孩子。第二年,孩子增加到136名。

第二保育院院长张炽昌是军事干部出身,又是唯一的男性院长,他把军事生活的理念带入了保育院,为此,第二保育院的孩子们吃饭、睡觉、上课、游戏、洗漱等生活被定为26个环节,每个环节都制定了清晰的操作流程,并绘制成通俗易懂的图画,让孩子们一看就懂。这一做法受到国际保卫儿童委员会的赞扬。

虽然抗战时期延安的物资匮乏,生活条件十分艰苦,但保育院的孩子们却得到了很好的照顾,不但有比较充足的肉蛋奶糖等营养食品,还有很好的医疗保障,生活也丰富多彩。

1944年6月,著名记者赵超构访问延安,之后在重庆发表了《延安一月》,文中说:“这些儿童活泼肥壮,逗人欢喜。延安人的生活虽然那么节约,对于儿童生活似乎并不吝啬:成人的衣服是土里土气的,这些小孩子的衣服样式却是十分摩登,个个穿得像洋娃娃”。可以看出,尽管抗战时期延安生活艰苦,甚至许多中央领导人都缺衣少食,但保育院的孩子们却过着幸福快乐、丰衣足食的生活。

辗转颠沛的千里“长征”

1946年6月,全国内战爆发。不久国民党胡宗南部20余万人准备进攻延安。8月,胡宗南在延安百里之外的富县增兵两个师时,时任解放区战时儿童保育会主任的康克清预感到危险,她让延安的各个保育机构做好安全转移的各种准备。

按照康克清的要求,各个保育机构都开始为撤离做准备。首先是教育孩子们学习自我保护的技能。保育员把“炮弹来了要趴下”“敌机来了要卧倒”等躲避技能编成儿歌,并通过做游戏的方式教给孩子们。通过反复训练,孩子们基本掌握了这些技能。

其次是准备马背驮床。老红军柯青元根据行军需要,设计了一种护栏很高很结实的马背小驮床,类似于驮筐或摇篮,可以放在马(驴、骡)背上,一边一个,非常平衡且稳当。设计好后,各保育机构加班加点做出了一批驮床。

再次就是准备食品、药品、衣物等。炊事员精心准备了上千斤的牛肉肉松、饼干、炒面、煮鸡蛋和糖。医护人员准备了轻便的急救药箱。保育员为每个孩子缝制了大小两个口袋装换洗衣物,并赶制了棉帽、拆洗了被褥。

最后就是准备牲畜。尽管当时延安的部队也急需牲畜,但为了孩子们安全,他们把能腾出来的牲畜都贡献了出来。

11月5日,康克清到第二保育院传达中央指示:保育院3至5天撤离延安,同时提出“大人在,孩子在,大人不在,孩子也要在”的口号。11月11日,在三五九旅战士的保护下,第二保育院的136个孩子率先踏上转移征程。

第二保育院撤离的第一目的地是太行解放区。11月23日,他们渡过黄河抵达晋绥解放区的柳林镇。在彭德怀建议下,队伍在这里休整了三个月后,于1947年春天气转暖后才翻越绵山。经过三个月艰苦跋涉,队伍到达山西襄垣南里信村。在这里,孩子们得到了充分休整,直到1948年3月,队伍又奉命向河北平山转移,5月到达平山刘家会村。在这里,孩子们用半年时间治疗疟疾、疥疮、腮腺炎等儿童多发疾病。期间,由于国民党企图窜犯石家庄,孩子们又转移到山西平定县。1949年9月24日新中国成立前夕,孩子们乘火车到达北京,历时两年零十个月,行程3000里的“长征”终于胜利结束。进京后,第二保育院改为北京市六一幼儿园。

在第二保育院撤离不久,洛杉矶托儿所96个孩子也离开了延安。当时的院长丑子冈听说有特务投毒,就把女儿手腕上一对银镯子打成了一双筷子,用以检测孩子们的食物。托儿所到达瓦窑堡后休整了三个月,渡过黄河到达山西临县三交镇与中央后委汇合。1948年3月,托儿所又奉命向平山转移,5月到达西柏坡附近的苏家庄。1949年4月,孩子们乘卡车进驻北京,后改为中央军委直属幼儿园。

第一保育院230个孩子在院长杨芝芳带领下于1947年1月离开延安,在绥德休整一个月后东渡黄河到达山西离石。1948年4月解放军收复延安后,第一保育院又返回延安。9月迁往西安,改为西北儿童保育院。

险象环生中保育员用生命保护孩子

在转移的三支队伍中,大孩子六七岁,可以跟着队伍走,小的孩子只能躺在驮床里。一路上,每个保育员负责照看三四个孩子,她们跑前跑后,看看孩子们是否盖好了被子,是否被堵住了口鼻,所以队伍走走停停,加上翻山越岭,行军速度比较缓慢。这种长长的、移动缓慢的骡马队伍很容易成为敌机轰炸、扫射的目标,所以一路上困难重重,险象环生。

行军时,为了在敌机轰炸时做好隐蔽,在队伍前、中、后都设立了防空瞭望哨,由军人出身的男同志负责。若发现敌机即吹响警戒哨,保育员听到哨声,迅速把孩子抱出驮床寻找有利地形隐蔽。

第二保育院走到陕甘宁边区三十里铺时,第一次遇到敌机扫射。由于之前经过防空演练,所以没有造成人员伤亡。在走到晋绥解放区李家湾时又遭遇了敌机俯冲扫射,一匹马受惊狂奔,一下子翻到了田里,小驮床也扣到地里,驮床里的孩子哇哇大哭。保育员田喜英不顾飞机扫射,快速跑过去把孩子拉出来抱走隐蔽。幸运的是由于驮床非常牢固,再加上护栏很高,并没有压伤孩子。

在山西襄垣时,保育员肖桂英带着一个孩子到长治医院治疗疝气,突遇飞机轰炸,肖桂英扯开棉衣把孩子紧紧裹在怀里卧倒,自己左腿被炸伤,但仍然抱着孩子匍匐前进,艰难爬到低洼处隐蔽。在另一次空袭中,一个男孩子被飞机丢下的炸弹吓得惊叫着乱跑,保育员刘巧兰奋不顾身冲上去把他扑倒。孩子得救了,13岁的刘巧兰却被炸伤。

除了防备敌机空袭,他们还要对付崎岖难行的山路及狼群的袭击。

第二保育院在翻越绵山时,一匹驮着驮床的骡子一脚踏空。前面牵牲口的民工死命拽着缰绳不松手,后面的战士拼命拉住骡子尾巴,硬是冒着生命危险把骡子和驮床拉了上来。

在队伍过汾河时,发生了一件惊心动魄的事。当时三五九旅夺取了两渡口,架起一座简易浮桥,让大家趁夜色过桥。过河的单位和人员很多,第二保育院的孩子们过河时大概是夜里10点,由于天黑桥窄,一头驮着驮床的毛驴掉进河里,两个孩子也摔进冰冷的河里。由于天黑和时间紧迫,没时间去组织救孩子。这俩孩子正是第二保育院保教科党支部书记程宜萍的两个女儿。

程宜萍得到消息时心如刀绞,但她已经过河走很远了,而且还照看着四个孩子,同时保管着装有孩子和家长花名册的箱子。这些资料是孩子们以后和父母相认的凭证,所以她只能强忍悲痛往前走。

幸运的是后来俩孩子得救了。原来孩子掉水里后又冷又怕又呛水,一下子休克了。后面的警卫员全超不顾危险跳进河里先救上姐姐,又捞起驮床,第三次下河捞起妹妹时,发现孩子已经没有了气息。全超把孩子抱到老乡家的热炕上紧急抢救,终于把孩子救活了,由于他们没赶上队伍所以耽误了几天。

和第二保育院相似,第一保育院和洛杉矶托儿所的孩子们的转移也是经历千难万险。第一保育院院长杨芝芳是小脚,上级给她配了马,但她把马让给了孩子,靠着一双小脚艰难前行,途中还不慎掉下悬崖摔伤。

因为要避开国民党军队,他们经常选择走山间小路。夜间经常会受到狼群的袭击。尽管知道狼群怕火怕枪,但他们不能开枪点火——怕惊动敌人,只能用木棒与狼群搏斗。

经过两年多的艰苦行军,三支队伍终于安全到达解放区。延安保育院的工作人员和负责保护孩子们的战士用鲜血和生命践行了“大人在,孩子在,大人不在,孩子也在”的誓言,创造了数千里行军没有一个孩子掉队、没有一个孩子伤亡的奇迹。