党的二十大报告指出,“以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。”关键核心技术是国之重器。关键核心技术自主可控,是实现高水平科技自立自强的重要标志。我们要加快突破关键核心技术,努力实现关键核心技术自主可控,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

事关国家未来发展全局

打好关键核心技术攻坚战,对于应对错综复杂的国际形势,加快实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展和高水平安全,赢得国际竞争新优势,具有重大而深远的意义。

中关村国家自主创新示范区展示中心的100量子比特相干光量子计算机 新华社/供图

打好关键核心技术攻坚战是掌握新一轮科技革命和产业变革主动权的必然选择。第一次工业革命以来,科技创新成为塑造世界政治经济格局的关键变量。英国、美国等国家抓住历次科技革命中的关键核心技术,率先引发全球产业变革,先后在全球政治经济格局中占据了主导地位。当前,第三次科技革命与产业变革趋近尾声,以人工智能、光子技术、量子信息、可控核聚变、合成生物学、深空深海等为代表的前沿技术正在加速突破,我们进入了第四次科技大变革、大创新阶段。可以说,在这个阶段,哪个国家能率先突破新一轮科技革命中的关键核心技术,哪个国家就能塑造未来发展的新动能、新优势,从而赢得全球新一轮发展的战略主动权、主导权。我们必须强化战略思维和目标导向,大力推进关键核心技术自主可控,努力在重要科技领域成为领跑者、在新兴前沿交叉领域成为开拓者,加快塑造支撑引领未来发展的新动能新优势。

打好关键核心技术攻坚战是应对国际形势变化、保障国家安全的迫切需要。从国际上看,近年来,逆全球化趋势加剧,单边主义、保护主义上升。以美国为代表的西方发达国家为确保自身在未来世界政治经济格局中的主导地位,采取经济金融制裁、技术封锁等手段,千方百计遏制其他国家科技发展进程,为自己率先突破赢得战略空间,使全球产业链、供应链受到重大冲击。在这个背景下,如果我们一些关键领域、关键环节的核心技术过于依赖国外,势必会在发展上受制于人、落后于人。实践证明,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。面对错综复杂的外部环境。我们必须加快关键核心技术攻关,着力锻造产业链、供应链长板,不断增强我国经济发展的自主性、可持续性。

打好关键核心技术攻坚战是实现高水平科技自立自强、推进中国式现代化的内在要求。党的十八大以来,我国经济发展的战略任务和发展方式等发生了重大调整,创新被摆在现代化建设全局的核心地位,科技自立自强成为国家发展的战略支撑。我国经济发展目标由快速“做大”向不断“做强”转变,经济发展方式由高速增长模式向高质量发展模式转变,经济发展动力由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变,经济发展策略由侧重消化吸收国外科技扩散红利向培育自主关键核心技术转变。这些重大转变为我们不断加快科技创新步伐,深入实施创新驱动战略,奠定了坚实基础,创造了良好条件。当前,奋进中国式现代化、推进中华民族伟大复兴,我们比以往任何时候都更加需要强大的科技力量,更加需要强化创新驱动这个第一动力。我们要全力打好关键核心技术攻坚战,为推进产业体系现代化注入强劲动能,为加快建设现代化国家提供有力支撑。

新时代十年取得历史性成就

新时代十年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革,科技实力正在从量的积累向质的飞越、从点的突破向系统提升迈进。据世界知识产权组织发布的全球创新指数排名,中国从2012年第34位上升到2021年第12位,中国在全球创新版图中的地位和作用发生了显著变化,成为世界科技创新的重要参与者、推动者之一。

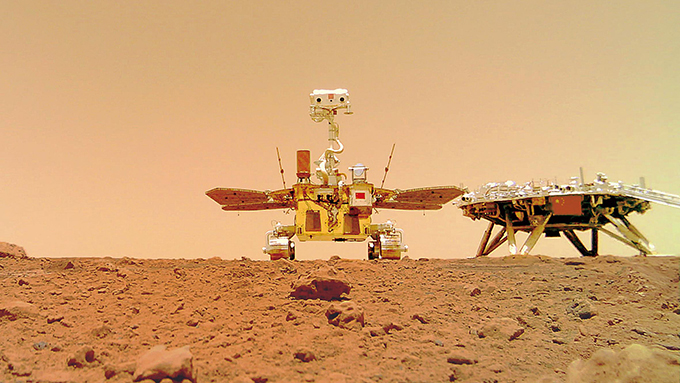

“祝融号”火星车和着陆平台的合影 新华社/供图

基础研究和原始创新持续加强。新时代十年来,我国基础研究经费投入增长三倍,在基础前沿领域的国际影响大幅跃升。化学、材料、物理、工程等学科整体水平与国际发达国家差距逐渐缩小。我们在量子通信、光量子计算机、高温超导、新一代“人造太阳”、中微子振荡、干细胞、脑科学、合成生物学、结构生物学等领域取得一大批原创性重大成果,首次获得诺贝尔生理学或医学奖、国际超导大会马蒂亚斯奖、国际量子通信奖等国际权威奖项。

一些关键核心技术加快突破。新时代十年来,我国在战略必争领域补短板、强优势,突破了一批战略高新技术,“蛟龙”下海、“嫦娥”奔月、“北斗”组网、“祝融”探火、“羲和”逐日,“梦天”“问天”成功与“天和”核心舱对接,“墨子”号量子通信卫星成功发射,深海油气和煤炭清洁高效利用,新型核电技术取得了新突破,大飞机实现首飞,云计算、人工智能、区块链、智能驾驶等信息技术走在前列,这些关键技术的突破,有力推动中国制造迈上更高水平。

产业科技含量大幅提升。新时代十年来,我国企业科技创新投入力度不断加大,研发投入占全国企业投入的70%,高技术产业营业收入9.95万亿元增长到19.91万亿元,规模翻了一番;全国高新技术企业数量从十多年前的4.9万家,增加到2021年的33万家,上交税额由2012年的0.8万亿,增加到2021年的2.3万亿,成长出一大批以华为、小米等为代表的具有国际竞争力的创新型领军企业,我国产业发展加快向全球产业制高点迈进。

持续突破跃升亟需破解一些难题

在推进关键核心技术攻坚上,虽然我们取得了显著成就,但客观地看,也存在一些不容忽视的问题和差距。

基础科学研究存在短板,重大原始创新供给不足。基础研究是关键核心技术的源头供给。我国科学研究工作起步较晚,长期处于补位式创新和追赶式创新阶段,科研工作多以对标国际指标、紧跟国外最新研究成果为目标。这种跟随式创新,导致大量科研工作跳过了对事物内在机理的深层次探究。在创新实践中,一些源头和底层的规律没有弄清楚,往往难以产出重大创新成果,从而导致面向产业发展的重大原始创新供给不足。

企业创新主体地位不够牢固,核心技术攻关内生动力不足。企业是关键核心技术攻关的重要主体,产业技术需求则是关键核心技术攻关最强大的内生动力。当前,我国不少企业依然依靠低成本参与国际分工,研发和市场“两头在外”,自身没有形成完善的创新体系,大都处在全球产业链、价值链中低端水平,企业缺乏承接先进技术的研发能力和资金实力,也缺少开展关键核心技术攻关的动力,深陷“以量取胜”的不良模式中。

科技成果转化体系不完善,创新链与产业链深度融合不够。历次科技革命和产业变革的实践证明,一个国家的科技要实现自立自强,重大原始创新是基础,关键核心技术攻关是核心,产业强大是关键。科研强,落脚在产业强,才能展现出强大的生产力。欧美国家从第一次科技革命与产业变革开始,经过两百多年积累,构建起完善的科技创新闭环生态,形成了融“科学革命-技术革命-产业革命”为一体的发展模式。目前,从我国实际情况看,科技成果转化体系还不够健全,转化环节还存在一些要素缺失,创新链与产业链之间双向互动不够紧密,等等,这些问题迟滞了科技成果转化步伐,影响了技术创新突破的整体效能。

科技创新力量分散,体系化攻关能力不强。从科技创新演进规律来看,当前,科技创新正在由复杂向超复杂、“线性”创新向“网式”创新、不确定向超不确定、单点突破向体系突破等方向演进,这对协同攻关的组织能力提出了新的更高要求。以美国为例,在众多前沿领域构建了联结政府、大学、研究机构、工业企业和军方创新网络,整合全社会资源和各类创新力量协同攻关,产生了许多引领性、突破性的重大科技成果。目前,我们的体系化技术攻关方式还不够完善,全社会协同攻关的体制壁垒、门槛壁垒、部门壁垒和区域壁垒仍然存在,科技创新力量比较分散,这些都制约了关键核心技术攻关的力度和成效。

集中力量打好关键核心技术攻坚战

打好关键核心技术攻坚战,实现高水平科技自立自强,必须强化战略思维和系统观念,突出问题导向和目标导向,聚力突破重点难点,推动取得整体效果。

强化顶层设计和系统布局。坚持“科研—转化—产业”一体化部署,加快构建形成科技创新闭环生态体系,推动创新链产业链资金链人才链深度融合。持续强化对基础研究的支持,全力保障关键核心技术的源头供给。推动创新要素向企业集聚,加大国家科技创新资金向企业倾斜力度,让企业在关键核心技术攻关中发挥引领作用。完善科技成果转化体系,构建覆盖“人—机—料—法—环”各类创新要素的成果转化机制。

发挥新型举国体制优势。健全关键核心技术攻关的权威决策指挥体系,充分发挥党统揽全局、协调各方的领导核心作用,促进“政产学研资用孵”各类创新要素向关键核心技术攻关聚集,推动政府、市场和社会有机结合,不仅充分调动科研院所积极性,还要广泛激发各类创新主体的创造性,不仅集中财政资金,更要撬动民营及社会资本力量,充分发挥各类创新力量的先天优势,形成关键核心技术攻关“一盘棋”格局。

加快突破战略新兴技术。面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,瞄准事关国家战略安全的重点产业领域、重要环节的关键核心技术,集中人力、物力、财力等,研发一大批能够激发新一轮科技革命、催生新的产业变革的基础前沿技术;特别是在半导体、光电子、新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备等新领域新赛道,努力实现率先突破,加快推动我国经济发展变革跃升。

加强科技创新平台建设。持续加强国家实验室、大科学设施、高水平大学和科研院所、科技领军企业等国家战略科技力量主体建设,大力建设高能级共性技术平台、前沿交叉研究平台、中试和小试平台、量产平台等,汇聚更多顶尖创新人才,产生更多重大原始创新成果,孵化培育更多未来产业项目,打造更多具有全球影响力和竞争力的科技创新策源地。

营造宽容失败、鼓励创新的良好氛围。深化科技评价改革,构建科学完善的容错纠错机制,鼓励可承受范围内的“冒险”和科技人员的奇思妙想,最大限度激发创新创造活力。大力倡导“十年磨一剑”的原创攻关,健全对基础前沿和公益性研究的持续支持机制,引导科技人员坐住坐稳“冷板凳”,专注于在源头解决关键核心技术问题。在全社会营造尊重知识、热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围,厚植创新文化土壤。