一

与当下一些中国电影导演热衷于拍商业片不同,陕西导演陈非近年来执着于主旋律电影的拍摄,先后有《定军山情歌》《云中谁寄锦书来》《高原之春》《汉江之恋》《漫过山岭的稻香》以及纪录片电影《祈祷的草龙》和纪录片《我在村里这一年》等作品问世。纵观这些影片,一个突出的特点就是这些电影大都是讲述乡村的故事,导演试图通过这些影片表达出他对主旋律类型电影的多维思考。

电影《定军山情歌》海报

陈非曾说:“我私下还有一个小小的野心,想改变观众对主旋律电影的印象,我想让他们知道,主旋律电影也不都是高大全和生硬说教,也可以像青春片一样好看,一样感人。”这里,一方面表达了陈非对一些传统与当下的主旋律电影的思考,另一方面也显示了陈非的某种雄心与抱负,即他要拍“好”主流旋律电影与“拍好”主旋律电影。前者是讲好故事,后者是如何去讲好故事。从目前几部乡村题材电影来看,陈非正在一步步实现自己的理想并取得不俗的成绩,比如《定军山情歌》荣获第十四届国际山地电影节女权与环境保护奖、第34届美国迈阿密电影节华语电影节最佳剧情奖,《祈祷的草龙》是唯一入围第二届香港国际青年电影节纪录片的电影,等等。

二

讲好主流旋律电影故事不容易。这里我们看到,陈非巧妙地将一些宏大主题的故事放置到陕南这一特定的空间下展开,通过区域电影来反映主旋律电影的主题。在当代电影史上,区域电影曾一度风靡影坛,如上海电影、西部电影、江南电影等等。但当下始终坚持用区域电影表现主旋律故事的导演并不多,陈非就是少数坚持者之一。如《定军山情歌》讲述了陕南定军山下女大学生村官胡静瞳保护环境的故事,《云中谁寄锦书来》描绘了一群大学生志愿者为陕南乡村精准扶贫的故事,《汉江之恋》再现了陕南汉江两岸人民在建设美丽乡村过程中艰苦奋斗的故事,《漫过山岭的稻香》反映了陕南乡村在脱贫攻坚和乡村振兴中巨大变化的故事,《高原之春》描绘了渭北高原供销社人如何保持为农服务初心的故事(故事发生地点虽然在陕西关中,但我们可以看作是对陕南的延伸)……大学生村官、环境保护、乡村扶贫、新农村建设、供销合作社等,这些都是当下中国走向民族复兴伟业“中国故事”的重要组成部分,其重要性不言而喻。

陈非不是用仰视或俯视的视角来讲述这些主旋律题材,而是从自己的故乡陕南出发,以一个游子真情去感受、去触摸这些国家重大决策与战略部署如何在当代中国乡村落地生根与开花结果。这些乡村,既是陕南地域的,也是中国的。从陕南可以抵达中国。这样,陈非就通过自己的区域电影对主旋律电影做出自己的思考,立意高妙。

这种思考还体现在陈非以个人的叙事话语凸显宏大叙事主题的深度上。主旋律电影一不留神可能就沦为“席勒式”的传声筒,导演的个人声音往往被宏大叙事的声音所淹没,如极左年代的一些主旋律电影。我们看到,陈非在这些电影中,不是为了表现主旋律而主旋律,而是有着很深的个性化思考。

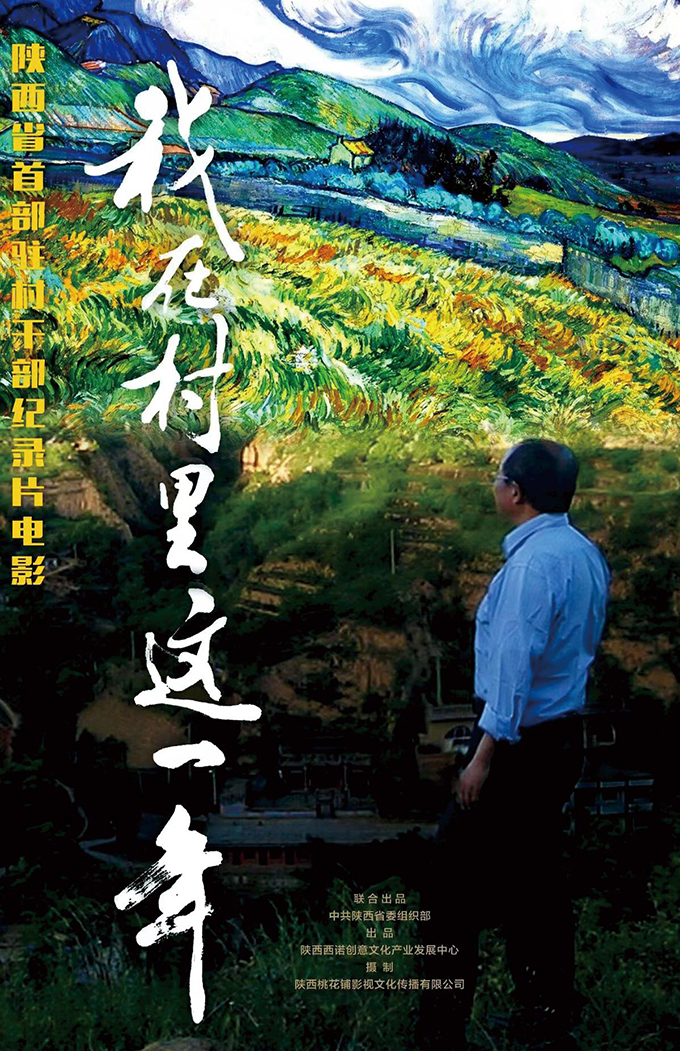

在我看来,考察时代巨变下人的精神状态是其中的核心问题。比如,同样是在陕南这片热土,同样是这群乡土子民,为何在极左年代人们过着贫穷的生活,而在改革开放后逐渐旧貌换新颜?这里原因当然有多方面,但是人的主观能动性可能是至关重要的因素。乡村面貌的变化,其实就是人的精神状态的变化。比如《定军山情歌》中胡静瞳原本想通过大学生村官这种身份与履历最终返回城市,但在经历了一系列波折后,她改变了这种想法,真心留下为美好乡村建设而奉献青春。“定军山情歌”之“情”,就是对故土的守望之情、对国家的赤子之情。同样,《云中谁寄锦书来》中人物墨寒与安蓉、《汉江之恋》中贺庆生、《漫过山岭的稻香》中的李伟、《高原之春》中的呼延凯奇等都经历了类似于胡静瞳的这种心灵嬗变的过程,纪录片《我在村里这一年》荣膺2019年度全国广播影视业最具影响力影片称号,该片讲述了陕西省文化与旅游厅派往榆林市绥德县贺家庄村的驻村干部,从2017年8月至2018年9月驻村一年来扎根基层服务百姓,以产业扶贫和文化扶志两方面工作为抓手,助力当地脱贫攻坚的故事。该片以点带面,全方位展示陕西脱贫攻坚工作开展情况,同时探索了文艺与主旋律结合的创新之路,通过描摹出一个简单的中国故事,鼓励更多人投身到这场脱贫攻坚战中来。

三

陈非试图通过这些乡土主旋律电影和纪录片,去思考生命的意义与价值到底是在哪里。因此,陈非这些主旋律影片中,主人公自我价值再发现的过程,就是自我精神救赎的过程,就是人性向真向善向美的寻觅与展现过程。

《定军山情歌》等虚构电影如此,纪实性电影《祈祷的草龙》亦如此。祈雨、草龙、巫师等,表面上看似乎有某种神秘性甚至迷信色彩在其中。但是正如影片中主人公、非遗传承人杨大宝所说的“求神心要诚”“祈神就要相信神”,背后反映的还是人的一种精神寄托,一种信仰的力量。同样,新时代下的新农村建设、脱贫攻坚战略等何尝不也是一种美好的精神信仰?于是陈非的这些虚构性电影与纪实性电影在精神深处达到了内在的统一。这样,陈非的这些电影就以个人叙事之思丰富了主旋律宏大叙事的时代之问。

法国电影史家贝热隆曾指出:“中国电影从萌芽时期到现在,给予西方最深刻的印象是什么呢?它的写实性和时代感,正是有了这一点,西方人才可以通过中国电影来认识中国。”但一些主旋律电影在“写实性”方面做得并不好,比如画面粗糙、语言寡淡、音乐单一等等。陈非对此也进行了深入的思考,除了继承陕西导演写实手法的传统之外,他在影片中还大量运用了写意手法,让这些主旋律影片充满着诗意,也体现着陈非对电影美学的追求。所以陈非才说主旋律“也可以像青春片一样好看,一样感人”,并试图“努力找寻诗意的叙述方法”,一种“唯美文艺的主旋律电影”。

画面唯美,是陈非电影的首要特色。这也充分发挥了他当导演之前学摄影的专长。云雾缭绕的定军山、奔腾不息的汉江、金黄的油菜花、蛙声一片的农田……陈非将陕南的自然风光表现得如诗如画。其次是多种镜头语言的运用。如在《漫过山岭的稻香》的结尾,主人公李伟坐着乡村大巴从城市返回乡村的画面。此时,影片用了两分多钟的长镜头,在优美的音乐旋律声中,汽车缓缓驶过梨花与油菜花交织的春天的田野,像一幅美不胜收油画。此时电影没有一句台词,但此时无声胜有声,观众从中体会到的是李伟在返城之后的抉择,可能与那个整日直播带货、浑身充满着珠光宝气的妻子离婚,怀穿着振兴乡村的梦想再次返回乡村与周悦相聚。这是美好的结尾,也是观众期待的结尾。此处的长镜头就像中国画中的留白,给观众无尽的遐思,同时给影片以浓重的抒情性。又如在《高原之春》中老年的呼延凯奇在妻子周芬芳去世后独坐窗前的画面、《祈祷的草龙》中杨大宝联系舞龙队员后返家的画面、《汉江之恋》中庆生多次面对汉江吹口琴的画面等,陈非运用了长镜头、空镜头、大远景、特写等镜头语言,让影片呈现出浓浓的抒情气息。除此之外,一些意象(如定军山、油菜花、朱鹮、剪纸、皮影、五节龙等)的选择,音乐(尤其是民歌、戏曲)的设置、人物语言等精心安排(如《汉江之恋》中庆生与母亲一段关于生活艰辛的对白)等,也极大增强了影片的抒情性,让这些乡村主旋律电影好看耐看。因此,多种写意手法的使用,是陈非以诗人之眼审视生命和现实的一种影像化表达,体现了陈非对主旋律电影艺术的探索。

主旋律电影拍什么和怎么拍,一直是近年来一些导演在思考的问题,也出现了一批很好的作品,比如《建国大业》《我和我的祖国》《十八洞村》等。这其中我们不能忽视陕西导演陈非在此方面的努力,我们有理由继续期待他从故乡陕南出发,以主旋律类型片抵达中国电影的肋骨。

(作者单位:安庆师范大学)