在城市中,街道(指街道党工委或街道办事处,下同)是联结各个党委政府单位部门和群众的“轴心”。

然而,受多重因素叠加影响,街道在城市治理中的法定角色与现实角色逐渐走向偏离。街道承担了大量的城市管理任务,却无法获得与现实职责相匹配的制度性权力与资源。

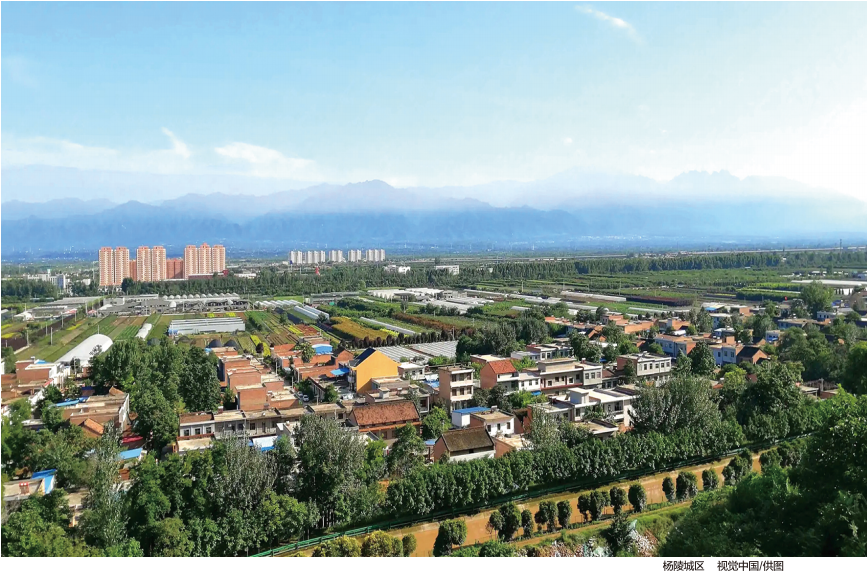

杨陵区抓住机构改革契机,深化街道体制机制改革,把建强街道党组织这个“轴心”、发挥其领导作用,作为深化城市基层党建引领基层治理的“先手棋”。

组织架构“条聚块实”

“上面千条线,下面一根针”,各项工作落实离不开街道社区。长期以来,街道内设机构都是“向上对口”,上面布置了什么活儿,街道就有相应科室来承接。“街道围着部门转”,根源也在这里。

街道体制机制怎么理顺?

2020年7月,杨陵区为推进基层社会治理体系和治理能力现代化,深化街道体制机制改革开展基层社会治理创新试点。

为了少走弯路,杨陵区专门前往西安市莲湖区、雁塔区等地考察学习,区委组织部、编办以及司法、城管、住建等相关单位多次座谈,建立起“12345”基层社会治理工作体系。

“区上提出这项改革试点之前,我们就已经起步,探索出符合李台实际的一套模式。”李台街道党工委组织委员王杰说。

李台街道位于杨陵区中心区域,面积22.5平方公里,人口12.9万,占全区的一半。辖区有13个社区,还有大学、企业、驻区单位、城中村等,社会单元众多,各种矛盾突出,是杨陵区社会治理难度最大的街道。

作为试点,李台街道拉开了组织架构改革的序幕,将原来内设科室向上对口转变为向下对应,街道党政内设机构统一设置党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室等“六办”,事业单位统一设置党群服务中心、社会治安综合治理中心。内设机构数量大幅精简,突出社区建设、民生保障等部门设置。

以前,街道下设的各种办公室就有十几个,管理权限存在交叉重叠和扯皮情况。区委编办主任李伟说,以燃放烟花爆竹为例,很难分清楚到底是哪个办公室管理,一方面不同的办公室对应着不同的上级部门,工作角度不同,另一方面不同的办公室负责人工作思路也不同,给工作带来不便。

现在,烟花爆竹的管理明确归属于平安建设办公室负责,权责清晰。同样,此前在面对应急突发事件时,还要根据事件的具体情况分清归属哪个办公室负责,现在则明确应急突发事件均由平安建设和应急管理办公室负责。

试点工作在全区推广过程中,并没有照搬李台街道的模式,而是因地制宜优化调整。例如,辖区有四个社区、13个行政村的杨陵街道,根据实际情况另外设立了农村农业中心,负责农业补贴发放、农机管理、农业生产等涉农工作。

日趋扁平的组织架构,分工明确、各有重点的工作方式,还解决了行政效率与干部作风问题。原来多人负责同一项任务,有时存在“三个和尚没水吃”的问题;现在每人都有具体负责的内容,反倒既有效率又有质量。

“运行体制机制进一步优化,工作效率明显提高了,群众办事也找得着方向。”李台街道社会事务办公室负责人王洁深有感触。

与市民关系最为密切的党群服务中心,融合了之前民政、计生、社保等部门的职能,可以直接办理的行政审批、公共服务事项达到七类32项。从组合而成的服务窗口,到独立的下设机构,中心通过优化办事流程、压缩办理时限,解决了群众办事“来回跑”“多头跑”的烦恼。

“这种专业管理高效、协同治理有力的条聚块实模式,代表着新时代基层治理改革方向。”西北农林科技大学教授何得桂说。

给街道下个“定义”

梳理街道的职责清单可以发现,作为城市基层政府的派出机关,民政、治安、司法、环保、社区服务等方方面面都被纳入街道的工作范畴,几乎涵盖了一级政府的全部行政管理职能。

职能定位是否准确是街道能否正确行使权力、发挥作用的关键。

这一次,杨陵区委统一编制街道职责清单,明确街道加强党的建设、统筹社区发展等八项职能,全面赋予街道城市规划参与权、公共事务综合管理权等五项权利。

每到上下班高峰期,五胡路总会堵车。附近的小区较多,一些居民把车停放在马路两侧,使这条本不宽敞的路变得更加拥挤。

为解决这一问题,杨陵区城管局开展五胡路交通环境整治,在规划开辟停车场、增设停车位时,专门征求了五胡路所在李台街道的意见。

“过去在街道辖区里,无论是修一条路,还是建一个停车场,街道都没有发言权。但后面要是出现问题,街道又要担负属地管理责任。”对此,街道的相关工作人员特别肯定了城市规划参与权。

考虑到居民通行的问题,李台街道建议,人行道上的停车位可以相应减少。这一建议也最终被区城管局采纳。

直接面向群众量大面广、由街道服务管理更方便有效的事项,也在这一次试点中下放。办事指南和工作规程同步进行了健全和完善,15分钟便民服务圈正在逐步打造。

杨陵街道辖区农村较多,村民办理拖拉机、联合收割机牌照要开着机器到杨凌示范区行政审批服务局。政务服务权力下放后,群众带上身份证、驾驶证和行驶证,以及拖拉机、联合收割机的证件照和发票,就可以在杨陵街道的党群服务中心办理,牌照直接邮寄到家。

“改革后聚焦街道抓党建、抓治理、抓服务的主责主业,相当于给街道下了个‘定义’。”杨陵街道党工委书记杨建刚说,我们履职重心向强化公共服务和社会管理转变,有利于城市管理的现代化、专业化和精细化。

杨陵街道在主城区的东北方向,2011年才合并而成,属于半城半乡性质,辖区有园区和多家企业。

近年来,全区不断优化营商环境,提高政务效能及水平。如何为辖区的园区和企业服务,成为杨陵街道思考的重点工作之一。

具体任务就落到了经济发展办公室,相关工作人员通过定期走访,及时了解企业动向、诉求和困难,街道还会定期组织辖区单位企业开座谈会,畅通意见建议处理和反馈渠道。

2022年夏天,一次上门走访中,杨陵街道干部了解到杂粮特膳食品基地接临时用电存在困难。这个项目刚刚开工,总投资过亿元,总建筑面积3万多平方米,达产后形成杂粮特膳健康食品产能约8000吨的规模,预计带来税收约600万元。

得知这一情况后,杨陵街道办事处副主任陈党辉一边联系区招商局、电力局,一边协调基地周边的村子接电。很快,用电问题就解决了,主动“借电”的是基地的邻居企业。这家企业出手相助,也正是因为街道刚刚帮助他们解决过问题。

从“行政末端”到“治理枢纽”

“不给我们还钱,我们就把树卖了。”

听闻胡家底村村民已经冲到了绿洲湾园林开发工程有限公司门口,李台街道的工作人员连忙前去调解劝说。胡家底村2017年迁入邰南社区,属于李台街道管辖范围。

20多年前,胡家底村将村子以东、漆水河以西连片290亩土地承包给绿洲湾。绿洲湾便开始培育苗木,向村里分阶段交纳承包费,每年近15万元。

2015年,绿洲湾未按时给村里承包费。为了让村民过个好年,村里便拿出集体资金垫付土地承包费进行分红。随后,村上多次电话催款、上门协商未果,无奈之下,胡家底村将绿洲湾起诉至杨陵区法院。

虽然法院很快有了判决结果,但是由于企业资不抵债,存在执行困难。为维护胡家底群众权益,保持辖区社会稳定,李台街道成立绿洲湾问题专班,协助社区和村里解决问题,通过走访胡家底党员和群众代表,基本理清了大家的主要诉求。

可事情的复杂程度远远超过了预期。承包地被多次抵押贷款、苗木拍卖陷入流拍、债务远高于地价……李台街道多次与区自然资源局、区法院沟通。

最终,胡家底绿洲湾承包费土地纠纷问题基本得到解决,胡家底村民可以享受相关补偿政策。“在考虑债权人及群众利益的基础上,应将群众利益最大化。”王杰说,“我们也意识到,街道还需要继续提升治理能力。”

2021年4月,老杨工作室成立了。老杨叫杨俊琪,担任过多年的社区(村)干部,连续十多年被评为杨陵区人民满意调解员,在群众心中有很高的威望。

为提升治理能力,实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”的目标,李台街道成立老杨工作室,发挥杨俊琪人熟、见识广、能说会道的优势,调处辖区矛盾、处置应急事件及进行咨询法律等,为群众解难事、办实事,拉近干群关系。

2022年夏天,一名妇女上访,称自己长期被家暴。杨俊琪便上门了解情况,丈夫认为妻子不孝顺老人,妻子觉得丈夫和公婆不理解自己。在一次争吵中,一家人大打出手,小矛盾变成了大积怨。

老杨分别与妻子、丈夫和公婆进行交流,了解三方的态度和想法。在这个过程中,他敏锐地发现,一家六口挤在一个屋檐下,导致各种小摩擦不断,加之丈夫长期出差,没有及时处理好家庭矛盾。

经过一个月时间的调解,夫妻双方打开了心扉,公婆返回老家居住,这场婚姻危机被有效化解。

街道情况复杂,群众需求多元,杨陵区意识到,只有让更多资源与权限向下沉,才能解开群众心中的“千千结”。

为了弥补基层调解员在法律、政策等方面的不足,杨陵区在这次试点中建立法院、检察院常态化工作联系制,实现草根调解员与专业团队的优势互补和协同作战。

在调解一些情况复杂、涉及人员较多的矛盾纠纷时,杨俊琪经常会请求司法的协助。在法院诉前调解需要人民调解参与时,他也会积极配合。

“能下沉街道参与基层治理工作,也是我们的责任和义务。”杨陵区人民法院信访办负责人李辉说,他每周四到李台街道坐班,给老杨提供政策指导,帮群众做一些法律咨询,为街道进行法治宣传。

无论是“草根”调解员,还是专业政法队伍,这样一大批下沉街道的力量,给城市社会发展化解了诸多矛盾纠纷。街道,这个昔日的“行政末端”正加速向“治理枢纽”转变。