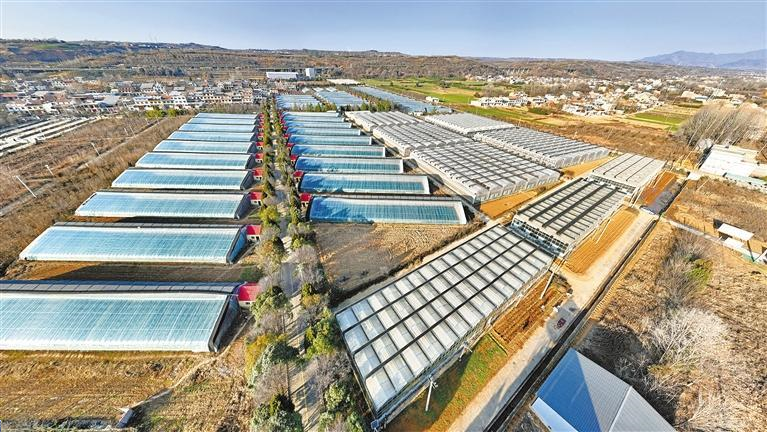

蓝田县普化镇楸树庙村农业产业园(1月15日摄)。记者 许奥博摄

陕西加速构建以县城为枢纽、以小城镇为节点的县域经济体系,支撑全省经济持续回升向好。2024年,陕西县域经济“领跑”全省经济发展,县域经济改革做法被评为我国年度地方进一步全面深化改革典型案例。近日,记者采访省直有关部门,深入关中、陕北、陕南部分县区,探寻县域经济跃升的秘诀。

岁末年初,各地经济运行情况备受关注。

梳理2024年陕西“成绩单”,县域经济全年保持“领跑”之势:

83个县(市、区)一季度生产总值同比增长5.4%,高于全省1.2个百分点;上半年生产总值同比增长5.8%,高于全省1.5个百分点;前三季度生产总值同比增长6.0%,高于全省1.4个百分点……

在复杂严峻的发展形势之下,陕西县域经济何以实现“领跑”全省经济发展?

■ 创新政策保障机制

一场改革正在陕西的县域深入展开。

“无论是从政策保障方面说,还是从县域经济高质量发展评价指标设置上来讲,改革力度都是前所未有的。”2024年12月30日,西安市鄠邑区发展改革委主任霍向辉说。

原本,鄠邑区站在这场改革的“门外”。

鄠邑区原称户县,2016年11月,经国务院批准,撤县设区。

2022年,陕西省发展改革委立足发展实际,将西安市高陵区和鄠邑区、宝鸡市凤翔区等7个已撤县设区的区纳入县域经济发展大盘。

“这些地区未纳入城市主城区规划,它们的发展基础、产业特点、城镇化进程等与县没有区别。将它们纳入县域总盘子,既有利于地区经济社会发展,也有利于做大做强县域经济。”陕西省发展改革委党组成员、副主任徐田江说。

鄠邑区的发展提速了。2023年,鄠邑区GDP由2021年的266亿元增长至406亿元,GDP增速位居全省前十,在县域经济高质量发展评价中名列前茅。

发展县域经济,事关陕西全局。

从全国来看,改革开放40多年的实践证明,省域经济、区域经济之间的差距,主要体现在县域经济之间的差距。

从陕西实际看,80%的国土面积、55%的常住人口、近一半的经济总量在县域,诸多基础性、发展性、战略性资源都集聚在县域。

陕西把发展县域经济摆在突出位置,思变谋变、改革创新、靶向推动。

——36个省级部门集中发力,实施“一县一策”,每县梳理10项发展任务,省级印发“政策工具箱”予以配套支持;

——精准实施县域经济高质量发展若干政策措施和接续政策措施“双10条”,统筹更多政策、资金、力量向县域下沉;

——推动错位发展,83个县(市、区)划分为3个类型:45个产业功能县突出产业支撑,26个农产品主产县突出保障粮食安全和做优特色农产品,12个生态功能县主要发展生态经济和旅游休闲产业;

——省委、省政府逐年召开全省县域经济高质量发展大会,按季组织县(市、区)委书记交流会,赛场比武、晾晒成绩;

……

“推动县域经济高质量发展是一项综合性的系统工程,必须有一整套高效管用的保障机制。”徐田江说,“陕西创新政策保障机制,充分发挥‘指挥棒’的作用。”

“十四五”以来,陕西县域经济地位不断凸显、规模不断壮大、结构不断优化、效益不断提升,进入总量整体跨越和质量系统跃升并重的关键时期。

2024年前三季度,全省83个县(市、区)实现生产总值12040.85亿元,占全省地区生产总值的48.6%,占比较上年同期提高0.9个百分点,全省77%的县生产总值增速高于全省。关中、陕北、陕南县域生产总值同比分别增长6.2%、6.3%、5.3%,区域发展更加协调。

■ 特色化路径愈加明晰

观察近年来陕西县域经济发展,差异化、特色化特点愈加鲜明:

府谷县全力发展镁合金产业,连续11年成为全国、全球最大的金属镁生产基地;

洛川县苹果年产量突破110万吨,洛川苹果品牌价值高达883.26亿元,“金扁担”挑起了群众致富梦;

富平县擦亮奶山羊和柿子两大招牌,羊奶粉销量占国产羊奶粉市场份额的80%以上,柿子全产业链产值超过80亿元;

泾阳县抓住西安都市圈发展机遇,成立首个县级秦创原平台,引进“小巨人”企业,力争实现“西安制造,泾阳配套”;

石泉县“预制菜”版图持续扩大,累计投入30多亿元支持产业发展,入选全国预制菜产业百强基地;

留坝县“中国最美乡村公路”实力“圈粉”,串起秦岭最美民宿、秦岭最美小镇、营盘特色足球小镇等,全县旅游收入超过30亿元;

……

从陕北到关中再到陕南,各个县都在打造自己独一无二的“标签”,推进县域经济向上跃升。

“在划分产业功能县、农产品主产县、生态功能县的基础上,每个县依托资源禀赋和产业基础,明确了1个至2个主导产业作为主攻方向,进行差异化发展,省级层面建立县域首位产业项目库,支持、推进项目建设。”陕西省发展改革委县域处相关负责人说。

陕西创新举措,下大力气,抓县域优势主导产业培育和特色产业发展。

省、市、县三级联动,因地制宜、统筹施策,引导、支持产业功能县下功夫推动资源依赖向科技赋能转变,推动企业向专业园区集中、产业向集群化发展、产业链向中高端延伸;农产品主产县坚持农业优先发展,推动“地理标志”产品保护开发,以龙头企业带动三产融合发展;生态功能县积极发展生态产品和生态产业,采用“平台+景区+农户”模式,加快绿色循环发展。

全省83个县(市、区)宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜游则游。

单则易折,众则难摧。陕西省发展改革委等省级部门牵头为县域产业“把脉问诊”,支持各县加快同全省重点产业链“匹配”,以“突破存量”和“激发增量”并举融入产业链群“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”梯次发展格局,做大做强特色产业。

数据验证成效。2024年前三季度,陕西县域主导产业实现产值10881亿元,较上年同期增加653亿元。其中,45个产业功能县增势强劲,生产总值同比增长6.1%,占全省县域经济总量的79.6%。

■ 平台载体能级提升

产业发展,少不了平台载体支撑。特别是在资金、技术、人才等生产力要素有限的情况下,大平台、大载体是解决“人往哪里去”“力往哪里聚”“路往哪里走”“钱从哪里来”等问题的主渠道。

蔡家坡经济技术开发区(以下简称“蔡家坡经开区”)的发展,折射出陕西县域产业发展平台、载体提档升级。

2024年12月末,走进这个位于岐山县南部的省级经济技术开发区,企业厂房林立、生产车间一派繁忙。这里集聚着陕汽集团商用车有限公司、法士特、陕西汉德车桥有限公司等700余户工业企业,其中“五上”企业165户、规模以上工业企业88户。

“开发区内已形成以汽车及零部件制造、新材料、智能制造装备为主导的产业体系,产业聚集效应明显。”蔡家坡经开区管委会副主任张标介绍,这里已成为全国最大的商用车车桥生产基地,西北地区重要的汽车零部件制造基地、最大的专用车研发生产基地。

2024年前三季度,蔡家坡经开区完成规上工业产值约186.59亿元,同比增长5.1%,占岐山县规上工业产值的九成以上,在省级经开区综合发展水平考核中名列前茅。

发展的秘诀何在?

蔡家坡经开区抓住了一个时机。

“十四五”以来,陕西以园区提质为突破,推动县域工业发展。制定深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展的措施,对开发区进行分级分类管理;推动产业园区功能集成,完善产业园区配套、降低营商成本、强化资源集约利用;推进产业退城入园和主导产业入园发展;增强产业园区对企业全生命周期服务功能、对产业全链条发展的配套功能、对项目全过程建设的支撑功能,增加园区内企业在上下游供应链、需求侧订单、政策扶持上的获益,引导、支持企业组团发展、链群式发展……陕西省发展改革委联同各级各相关部门,引导、支持县域内的产业园区提档升级,培育产业集群。

“落实省上‘一园区一策’的要求,蔡家坡经开区坚持以‘做强汽车产业、做靓一城两区’战略为引领,实施企业主体培育、创新发展提质、开放协同促进、转型升级提升、产业服务优化五大工程,构建以汽车为引领、以智能制造装备和新材料为新增长点的‘1+2’产业体系。”张标说。

提档升级,不只在蔡家坡经开区。

截至目前,陕西已建成县域工业集中区86个,基本实现“一县一园区”。全省县域内累计创建省级高新区23个、省级经开区26个、农村产业融合发展示范园74个、特色专业园区48个、现代农业产业园57个、农产品加工园区23个。

县域活,则全盘活。眼下,“十四五”收官之年已经开启,陕西正进一步完善县域经济高质量发展的政策保障机制,支撑全省高质量发展迈上新台阶。

代表委员访谈

以“特”制胜,释放发展新动能

访谈嘉宾

省人大代表、西安市鄠邑区区长 汪国栋

省人大代表、宝鸡市岐山县县长 张军辉

记者:目前县域经济发展面临的形势如何?

汪国栋:不管是实施乡村振兴、新型城镇化战略,加速城乡融合发展,推进农业农村现代化,还是进一步全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制,县域都发挥着关键作用。从眼前看,发展县域经济是扩大国内需求、推动经济持续回升向好的重要举措。因此,发展县域经济既正当其时,又至关重要,更大有可为。

张军辉:我国经济发展进入新阶段,大中城市的产业结构正在发生转变,一些传统产业逐步向县(市、区)转移。陕西把县域经济摆在突出位置,强调“县域经济怎么重视都不为过”,出台了一系列政策举措。这为省内各县(市、区)发展提供了有力的支持和保障。但另一方面,同质化竞争、县城承载能力不足等问题也给县域经济发展带来了一些新挑战。

记者:近两年陕西县域经济发展中的最大变化是什么?

张军辉:近两年,陕西县域经济的地位不断凸显,规模不断壮大,结构不断优化,效益不断提升,已经进入总量整体跨越和质量系统跃升并重的关键时期。全省涌现出了一批特色鲜明、富有活力的县域工业集中区。比如蔡家坡省级经济技术开发区,目前正在创建国家级经开区。再比如岐山县,主导产业是“一辆车”和“一碗面”,2024年整车产量同比增长53%,本地配套率达到了40%,“一碗面”经济总产值达到160亿元。

汪国栋:首先是经济总量上的明显变化。从数据看,全省县域经济保持良好的增长态势,增速始终高于全省增速。其次从发展质效看,83个县(市、区)因地制宜谋发展,实现了特色化、差异化发展,形成区域协同、优势互补的发展格局,有力支撑陕西高质量发展。以鄠邑区为例,我们朝着“打造国家科技创新中心拓展区和现代化品质新区”这个目标,心往一处想、劲往一处使,全区生产总值、工业产值实现跃升,汽车及装备制造、电子信息、生物医药三大主导产业嵌入省级重点产业链条,向集约化、集群化发展。

记者:2025年,如何进一步释放县域经济发展的潜力?

汪国栋:县域经济的本质就是特色经济。2025年,我们将抓住这条主线,紧盯打造“诗画鄠邑、品质新区”目标,找准壮大特色优势产业的阶段侧重点,研究、运用好存量政策和一揽子增量政策,从“产业园区集聚增效、中部城区提质扩容、城乡一体统筹发展、基础设施互联互通”等方面发力,抓机遇、扬优势、补短板,推进主导产业集群化发展,加快构建“全域文旅+全域研学+全域康养+运动串联”体系,促进城乡共同繁荣。

张军辉:岐山县将以更大的决心、更实的举措、更足的干劲释放县域经济发展潜力。一是围绕做强汽车首位产业,实施总投资61.2亿元的轮胎产业园等45个汽车产业项目,释放龙头企业产能,确保整车销量增长20%以上;二是围绕做大“一碗面”产业,谋划、建设一批重点项目,打造国家级现代化农业产业园,力争“一碗面”的总产值增长10%以上;三是积极创建岐山周文化5A级景区,举办系列文旅促消费活动,释放发展新动能。

短评|激活“小县域”的大能量

“金扁担”、奶山羊、足球小镇……随着一个个独一无二的“标签”脱颖而出、崭露头角,陕西县域正在实现蝶变跃升。

摊开陕西经济地理版图,80%的国土面积、55%的常住人口、近一半的经济总量在县域。推动陕西高质量发展,关键在县域,潜力在县域。各个县(市、区)能不能找准产业发展战略基点,能不能找准差异化特色化发展路径,进而做大做强县域主导产业,推动县域经济高质量发展,事关谱写陕西新篇、争做西部示范的进程和成色。

从一个个发展数据来看,我省各地深入贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府要求,立足资源禀赋、产业基础和区位条件,大力发展县域经济,取得了积极成效。面对2025年的发展任务,一定要坚定信心,再接再厉、乘势而上,锚定发展目标,把县域经济这块“蛋糕”做得更大、更富特色。

从发展的具体实践来看,我省县域产业的发展,有些是抢抓产业发展机遇,有些是对自身资源深度挖掘,有些是锻长板加快主导产业集聚。实践证明,有历史耐心、有发展定力,紧紧围绕自身特色定位接续开发、拓展、深化,加快传统特色产业转型升级、新兴特色产业培育壮大,在延链补链强链上下功夫,就能打造更高水平的县域特色产业集群。大力发展县域经济,一定要抢抓战略机遇,立足资源禀赋,把发展壮大县域主导产业放在构建陕西现代化产业体系中来把握,发挥比较优势,进一步强化县域产业支撑。

县域有着广阔的发展空间。激发“小县域”的大能量,非朝夕之功,需要用全局和长远的眼光,在发展大局中找准定位,不断创新思路破立并举,构建更具竞争力的产业格局,进而培育壮大县域经济,推动乡村全面振兴,实现“兴一个产业,活一片经济,富一方百姓”。

链接

陕西实施“一县一策”,出台了支持县域经济高质量发展的若干政策措施和接续政策措施“双10条”。

陕西把83个县(市、区)划分为产业功能县、农产品主产县、生态功能县3种类型,进行分类评价、差异化管理。

陕西83个县(市、区)共确定160多个主导产业,建成县域工业集中区86个,基本实现“一县一园区”。

2024年前三季度,陕西县域生产总值占全省地区生产总值的48.6%,全省77%的县生产总值增速高于全省。

(记者 杨晓梅整理)