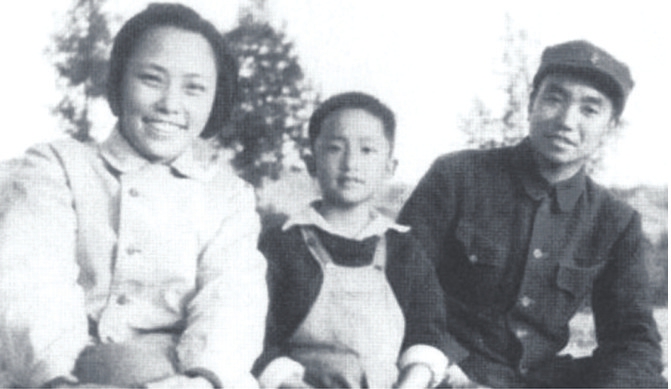

萧克、蹇先佛与儿子萧星华

艰苦朴素,是萧克在战争年代养成的优良作风。他常说:“勤劳勤俭是咱的传家宝,要把勤劳勤俭的家风一辈辈地传下去。”1994年,他得知老家的萧氏宗族开始修谱,就专门写了“勤劳勤俭”4个字寄回去,后来又写信强调:“修谱也要发扬先代和后来者勤劳勤俭的精神。”

萧克本身就是“勤劳勤俭”的楷模,可谓勤劳了一辈子。战争年代,他挥师南北、浴血奋战,为新中国的建立立下了汗马功劳;和平年代,他呕心沥血、勤勉工作,为军队的正规化、现代化建设培养了大批人才。离开领导岗位后,他孜孜不倦、退而不休,修改完善了在战争年代写下的长篇小说《浴血罗霄》,并获得茅盾文学奖。他还率领100多位专家学者,历经8年编写出4000万字的文化巨著《中华文化通志》。

面对人生坎坷,萧克从不消极、也不悲观,勤劳的本性不改。1958年受到错误批判后,萧克被安排到农垦部当副部长,分管农业机械化。为了尽快成为内行,年过半百的他拜海南岛农垦局机务科长徐文为师,学开拖拉机,很快就学会了起动、前进、后退、左转、右转等基本驾驶技术。1969年在云山“五七”干校接受再教育时,他自己种菜、砍柴、烧饭,衣服破了自己缝补,还买了一套木工工具学做木工,做的板凳、桌子、书架之类的简易家具像模像样,他对自己能够自食其力颇感欣慰。

萧星华说:“父亲一生勤劳勤俭,始终保持艰苦朴素的作风。父亲自己是这样做的,也很注意在这方面要求我们。”

萧云志的工作常常需要在节假日加班,他回到家就说工作太累。蹇先佛听到了,就批评他说:“你累一点是应该的。现在工作谁不辛苦?大家都是一样的。”

萧石英回到嘉禾后,接着就收到了萧克的信。信中嘱咐道:“石英暑假回家后,一定要参加体力劳动,现在社会不劳动的人是没有用处的。”

萧克非常爱吃红烧肉、扣肉,但家里规定只有节假日才能吃,平时吃饭都是清淡的五谷杂粮,一个星期起码要吃两三次小米和窝头。

萧克、蹇先佛在家里常说:“北京是严重缺水的城市,国家一直在号召保护水资源,我们一定要积极响应号召,不能浪费水。”他们家浴缸旁边一直放着两只大桶。萧克、蹇先佛每次洗完澡、洗完头,都要把用过的水倒进大桶里,用来冲马桶。不光萧星华效法父母亲的做法,两个孙子也都习惯用洗澡水来冲马桶,这些对他们来说都是理所应当的,因为他们从小就是看着爷爷、奶奶这样做的。

中央军委领导来看望萧克,见他家房子很陈旧,就说:“萧老家的房子怎么破破烂烂的?”总参决定拨钱修缮住房,可萧克婉言谢绝了,理由是自己住的房子“比老百姓的房子好多了”,用不着修,留下来的钱可以帮助更困难的同志。后来,总参的一位领导忍不住问萧星华:“给你们家批了钱,怎么还不修房子呢?”萧星华说:“父亲母亲坚决不让修。”

萧克对自己的生活很“小气”,但对群众却很大方。1985年,萧克得知家乡小街田要架设高压电线,便慷慨解囊相助。1997年,萧克动员社会有识之士,资助小街田建起了一所希望小学。他还从微薄的稿费收入与多年的积蓄中挤出部分资金,并带动有关单位和个人捐资,在湖南省郴州市设立“萧克教育奖”,奖励该市优秀教师和品学兼优的中学生。

萧克的一言一行潜移默化地影响着家人,全家人都觉得追求奢华是可耻的,把节俭视作理所当然。

上小学、上初中时,萧星华基本上没穿过新衣服,穿的衣服多是用父母亲的旧衣服改缝的,而且还补丁摞补丁。有的同学笑话他,但他坦然地说:“穿旧衣服很丢人吗?我觉得挺好。”萧克在嘉禾的故居里,挂着一幅萧克、蹇先佛与儿子萧星华的合影照。照片中的萧星华穿着一条背带裤,后来这条背带裤由萧石英接着穿,从小学穿到初中,裤腿短了就接上布加长。

穿旧衣服成了萧家的一个传统,一辈一辈往下传。萧星华的两个儿子也是继续捡他的旧衣服穿。那个时候已经是20世纪70年代,萧云志、萧云松的同学已经很少穿打补丁的衣服了。老师以为他们家困难,很同情他们,经常问:“你们家里是不是条件不好啊?给老师说,老师想办法。”可他们除了对老师的关心表示感谢外,依旧穿着补丁衣服“大摇大摆”地去学校。

有一次,萧云松所在学校组织春游。中午,同学们在一起吃干粮,其他同学都带了面包、饼干什么的,萧云松却从书包里拿出了两个窝窝头。那时一般家庭都不吃窝头了,有同学笑话他说:“你家里还那么困难啊?”萧云松不以为然,一笑置之,家里做什么他就带什么,自己吃得挺香。

萧云松读研究生时的一位师兄形容他:一年四季穿着一件洗得发白的旧军褂,永远系着风纪扣,骑一辆根本不用锁的旧自行车,躲在画室的角落里自得其乐地画他的世界。

(摘自2020年第8期《党史纵览》,原标题为《萧克上将的家风家规》)