“我们都是劳动者,参加这点体力劳动要比战场上的同志轻松得多。他们在前方流血牺牲,我们劳动磨破点皮算什么?”

习仲勋曾说:“我们党的一切事情,就是老百姓的事情。”主政关中分区时期,他始终坚持把党和人民的利益放在第一位,模范执行党中央的总方针,带领群众发展生产、保障经济供给,赢得了关中分区群众的充分肯定和党中央的高度赞誉。

1941年,由于日本侵略者的疯狂进攻和“扫荡”,加之国民党顽固派的军事包围和经济封锁,使边区的财政经济发生了极为严重的困难。为战胜困难,坚持抗战,1942年底,党中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,号召解放区军民自力更生,克服困难,开展大生产运动。

为迅速响应中央和边区政府号召,在习仲勋的主持下,关中分区成立了生产委员会,组织党政军民学积极行动向荒山开战,开荒地、辟新田,掀起生产热潮。分区规定党政机关每人种地6亩,学校每人种地2亩。分委书记习仲勋身先示范,坚持每天和普通干部一起从沟里往塬上扛柴。同志们劝他休息时,他却说:“我们都是劳动者,参加这点体力劳动要比战场上的同志轻松得多。他们在前方流血牺牲,我们劳动磨破点皮算什么?”

1941年夏末,关中分区党政军机关分步迁驻马栏,原来一千多人的小村庄一下子涌进来三万多人,一时间马栏吃住办公非常紧张,为了不影响当地群众生产生活,尽量减轻群众负担,以习仲勋为代表的关中分区领导人号召干部和战士们自己动手,挖窑、修路、生产,先后挖窑三百多孔。当时关中分区办起了造纸厂、被服厂、修械厂等,延安的大部分办公用纸都是分区在马栏用马栏草制造的。抗日荣誉军人学校工业队还将自己生产的纸烟等产品送给毛主席,毛主席给了高度评价,称赞说:“你们搞得不错!”

至1942年,在习仲勋的领导下,关中各级机关开荒1987亩,粮食增产433石,部队开荒1.2万亩,粮食增产3300石。到1944年,分区军民共开荒36.28万亩,分区军民基本达到了粮食自给。不仅如此,关中分区还将生产的粮食、棉花、牲口、药材等重要物资通过马栏红色通道源源不断运送到延安,有力支援了延安和党中央。整个关中分区粮丰物裕、经济繁荣,呈现出一片欣欣向荣的景象,被称为陕甘宁边区的“粮仓”。1942年,河北、山西、山东、安徽等地发生大范围饥荒,

人民群众生活苦不堪言,“贫家蔬食菜羹,但求果腹”“着毡衣御寒者比比皆是”。灾民难民不堪忍受日军的蹂躏、灾祸的侵害和国民党当局政治、经济上的剥削压迫,大批逃往共产党的抗日根据地避难,尤其以陕甘宁边区居多。

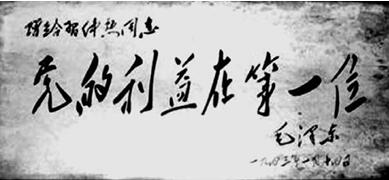

毛泽东同志为习仲勋题词

关中分区是陕甘宁边区的“南大门”,地广人稀,土地肥沃,涌入的难民最多。为了不让广大同胞无家可归,挨饿死亡或流为盗匪,习仲勋要求关中分区在安置移难民工作中敞开大门,并主持制定了《关中分区移难民暂行办法》,提出:“移民难民不分阶级、民族、职业,

一律享受开垦公荒、三年免交公粮,开垦私荒、三年免交地租,义务劳动在最初几年全免”的优待政策。对移难民住所问题,习仲勋发动关中分区老户代为修理旧窑、建新窑或腾让窑洞、房子。对移难民的口粮问题,政府提供无息贷款;鼓励移难民开垦公共荒地,谁开垦谁拥有,发给土地所有证;帮助移难民解决农具、籽种等困难。移难民感动的说:“真是出门三步远,另是一层天,边区政府和人民给移难民的好处,我们是一辈子不会忘记的。”

在习仲勋主持下,关中分区所安置的移民、难民的数量约占整个陕甘宁边区的三分之一以上,不仅让移难民在边区安居乐业,发展生产,而且解决了党中央后顾之忧,为陕甘宁边区的团结和稳定作出了重要贡献。

1943年中共中央西北局高干会议上,党中央因习仲勋“近年来领导国民经济建设及公营经济事业成绩昭著而又刻苦奉公、在群众中有信仰之干部”,将其评为劳动英雄。会上,毛泽东用插话的方式表扬习仲勋是会议中的好榜样,他的言行处处表露出为党的利益着想,并为他亲笔题词“党的利益在第一位”。

(中共旬邑县委党史研究室 供稿)