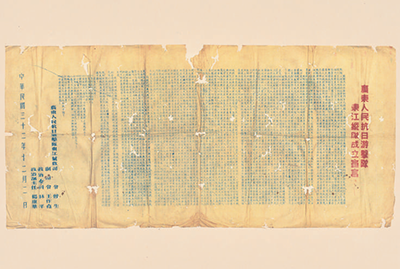

广东人民抗日游击队东江纵队成立宣言(资料图片)。

在中国共产党历史展览馆,陈列着一份发表于1943年12月2日的《广东人民抗日游击队东江纵队成立宣言》,落款为:广东人民抗日游击队东江纵队司令曾生,副司令王作尧,政治委员林平,政治部主任杨康华。这份宣言明确提出东江子弟兵接受与拥护中国共产党的领导与正确主张,要为打败日本帝国主义,建设独立自由幸福的新中国而奋斗。

1938年10月,日本侵略军占领广州、武汉以后,中国抗日战争逐渐转入战略相持阶段。为适应战争的深入发展,中共六届六中全会制定了抗战新阶段的战略任务,确定在华南地区开展抗日游击战争的战略任务。华南抗日游击队主要包括东江纵队、琼崖纵队、珠江纵队、韩江纵队、广东人民抗日解放军、广东南路人民抗日解放军等。1939年1月,中共广东省委决定把工作重点放在东江、琼崖地区,使这两个地区成为长期抗战的重要根据地。

东江地区包括东莞、惠阳、宝安、增城、博罗等县,广(州)九(龙)铁路纵贯其中。1938年10月,中国共产党地方组织在原有少数游击小组的基础上,着手发展抗日武装。为加强对广州和香港之间地区抗日游击战争的组织和领导,中共广东省东南特委成立,并派曾生等建立惠(阳)宝(安)海(海丰、陆丰)工作委员会,成立惠宝人民抗日游击总队,曾生任总队长。1939年1月,东惠宝边人民抗日游击大队组建成立,王作尧任大队长。1940年9月,这两支游击队改称广东人民抗日游击队第三、第五大队,战斗在广九路两侧和大岭山、阳台山区,创建了东江抗日游击根据地。

值得一提的是,由于孤悬敌后,在较长一段时间内,广东人民抗日游击总队并未公开其是中国共产党领导的部队,没有亮出他们的“红色”身份。1942年2月,东江军政委员会成立。10月,东江军政委员会主任林平向中央提出是否公开东江游击队的红色“面目”问题时,得到的回复是:“你们对外应以人民抗日武装的面目出现,不仅在谈判如此,对群众也应如此。”

“以人民抗日武装面目出现”,这实际上也是维护抗日民族统一战线、谋求自身发展壮大的需要。在1941年年底香港沦陷后,广东人民抗日游击总队进入香港九龙地区,开展抗日行动,组织秘密“大营救”,营救包括宋庆龄、何香凝、柳亚子在内的爱国民主人士,还营救了一批国民党军政官员及其家属,同时,还救助近百名国际友人和英军官兵。

1943年1月,中共广东省临时委员会成立,林平任书记,与东江军政委员会、广东人民抗日游击总队合署办公。随着抗战后期国内外形势的发展,广东人民抗日游击总队公开“红色”面目的条件逐渐成熟。国际方面,世界反法西斯战争形势根本好转;国内方面,中共领导的敌后解放区战场摆脱严重困难局面,八路军、新四军不断发展壮大。1943年7月10日,林平致电周恩来,提出广东人民抗日游击总队对外公开“接受中国共产党领导”时机成熟,认为“面目公开对实际活动无碍”。这一提议获得中央批准。1943年8月23日,新华社在延安发表《国共两党抗战成绩的比较》一文,第一次向全国和全世界宣布“广九路”地区有中国共产党领导的抗日游击队,“在广路及海南岛地区,中共领导之游击队亦抗击了敌军一部分”。9月5日,广东人民抗日游击总队政治部决定“向全队公布我队是中共领导的部队(对队外暂不公布)”,还要求全体干部、全体同志、全军必须“在精神上、政治上、组织上一致团结起来,为实现中央及我军党的决议而斗争”。9月20日,周恩来代表中央电复林平,同意正式成立东江纵队,指出:“纵队可以发表宣言,而且应该强调只有共产党领导的游击队才能在敌后存在和发展。”

11月1日,林平发出广东人民抗日游击总队指示信,“根据中央指示,我队以纵队名义对外发表、公布接受党的领导。今后我队的斗争,不但公开的直接的成为中央(在全国)斗争的一个组成部分,而且成为华南方面之主要部分”,同时“向群众指出,只有中共才能救中国,扩大党的威信和影响,要加强对党的历史主张、政策之解释,大大发扬八路军、新四军之战绩”。

1943年12月2日,广东人民抗日游击队东江纵队发表成立宣言,明确提出“中国共产党是中华民族与中国人民的救星”“广东人民抗日游击队能够获得中国共产党的领导,是我们全体同志的无比光荣,是东江同胞的无上光荣,是广东同胞的无上光荣”。还高呼“坚持抗战反对投降!坚持团结反对分裂!拥护中国共产党!打倒日本帝国主义!”

东江纵队成立后,始终贯彻执行中共战略部署,不断加强武装建设,扩编部队,提高军队战斗力,英勇打击敌人,成为解放广东人民鲜明的革命旗帜,也成为支持华南敌后战场一支最坚强的力量。1944年7月15日,中央军委在对华南根据地的工作指示中指出,“你们全体指战员在华南沦陷区组织和发展了敌后抗战的人民军队和民主政权,至今已成为广东人民解放的旗帜,使我党在华南政治影响和作用日益提高,并成为敌后三大战场之一。”

在广东,还有一支在中国共产党领导下,积极开展抗日游击战争的抗日先锋——琼崖抗日独立总队。

1938年12月初,长期战斗在海南岛的琼崖红军游击队,改编为广东省民众抗日自卫团第十四区独立队。独立队在冯白驹领导下,团结汉、黎、苗各族人民,坚持抗日游击战争。随着部队不断发展壮大,独立队后来改称广东省琼崖抗日游击队独立纵队,即琼崖纵队。

1939年2月,琼崖抗日武装在潭口阻击日军,打响了中国共产党武装在海南抗日的第一枪。3月至6月,琼崖抗日武装分别取得罗牛山伏击战、文昌县城袭击战和海口长村桥袭击战胜利,并打退日军1000余人对琼文地区的“扫荡”。战斗期间,文昌县宝芳乡妇女邢女花多次冒着生命危险,为游击队传递文件、运送情报。她打扮成新娘子,提着竹篮装着回娘家的样子,越过敌人重重封锁,将重要情报送给游击队。不幸的是,邢女花在一次送情报途中被敌人发现,惨遭杀害。乡亲们将她传送情报时用作掩护的竹篮珍藏起来,保留至今。

全面抗战胜利以后,琼崖纵队继续在海南岛进行革命斗争,在解放战争时期参与鲁南、莱芜、淮海等重大战役,解放战争末期被划归第四野战军,参与四野南下解放广东的战争。留守海南岛的琼崖纵队在1950年配合第四野战军第40军和第43军解放了海南岛全境。

相较于幅员辽阔的内陆地区,海南岛四面环海、交通闭塞,回旋余地有限,且远离党中央和我军主力,外援有限。面对日军的进攻和国民党反动派的持续“围剿”,琼崖党组织和人民军队坚定信念、发动群众、不怕牺牲、坚持斗争,最终取得革命的胜利,在中国人民革命斗争史上发挥了独特而重要的作用。周恩来评价琼崖纵队:“海南的斗争坚持了二十多年,红旗不倒,这是很大的成绩。”

中国共产党领导的华南抗日游击队,一次又一次粉碎日、伪军的“清乡”和“扫荡”,打退国民党顽固派的多次进攻,为抗日战争暨世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献。

(作者单位:中国共产党历史展览馆)