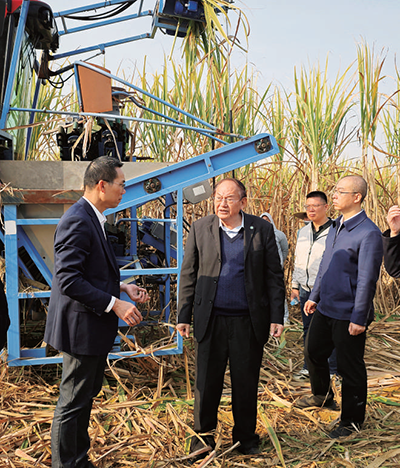

2024年“八桂之约·院士冬令营”活动期间,中国工程院院士罗锡文(左二)

率有关专家深入崇左市江州区濑湍镇岑对村现场指导甘蔗机械化收割(资料图片)。

一湾相挽十一国,潮起正是踏浪时。

背靠大西南、毗邻粤港澳、通衢东南亚,广西是海上丝路的重要枢纽,是中国面向东盟合作的桥头堡。党的十八大以来,习近平总书记多次亲临八桂大地考察调研,赋予广西“三大定位”新使命,要求广西构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接的重要门户,勉励广西解放思想、创新求变,向海图强、开放发展,为新时代广西高质量发展把脉定向、擘画蓝图。

两千载开放基因一脉相承,新时代南国明珠再现光彩。张骞奉命出使西域、凿空陆上丝路之时,北部湾畔的合浦古郡已是帆樯林立、商贾云集。靠海、有江、沿边的独特区位,通江达海、走向世界的孜孜梦想,一直跃动在壮乡儿女的血脉深处。

向海图强、开放发展,人才是最宝贵的资源,是最有力的支撑。面对科创资源相对不足、高端人才匮乏、科技创新能力不强的短板,广西坚持实干为要、创新为魂,用业绩说话、让人民评价,树立开放合作理念,充分发挥开放发展独特优势,深入推进“1+N”人才发展示范区建设,创造性开展和推进柔性引才用才工作,借势借力聚才汇智,精心描绘壮美广西新画卷。

敞开八桂胸怀 拥抱八方人才

做活开放交流“棋眼”

240项重大科技成果精彩亮相,25个项目达成合作意向,21个重点项目现场签约,签约总金额8875万元——2025年6月24日,中国科学院百项重大科技成果入桂转化活动现场,顶尖院所与八桂大地碰撞出科技赋能、产业焕新的火花。

来自60个国家的3260家企业参展,为500多家企业智能撮合配对商务洽谈线索近5300条,155个重点项目现场签约,共取得不同领域、不同形式成果超700项——2025年9月17日至21日,第22届中国—东盟博览会在南宁盛大举行,高质量实现“AI唱主角”,东盟各国与八桂大地以数智为桥深度相拥,勾勒出广西日益壮大的人才“朋友圈”……

作为后发展省区,人才短缺曾是广西发展的最大短板:没有教育部直属高校,没有中国科学院系统直属科研院所,国家重点实验室、国家工程技术研究中心等高能级科研平台只有6家,本土培养出的院士仅有3人。不仅缺乏引领技术进步的科技大师、领军人才、尖子人才,也缺乏推动产业变革所急需的金融人才、高技能人才和企业经营管理人才。

面对单薄的人才“家底”,面对转型升级的技术之渴,面对爬坡过坎的创新之盼,广西怎么办、怎么干?

“广西发展的潜力在开放,后劲也在开放。”“做活广西高质量发展这盘棋,棋眼就在扩大开放上。”广西立足自身比较优势,强化开放合作、人才共享理念,探索柔性引才用才新模式新机制。只要发展需要,无论体制内外,不分天南地北,哪里人才多就去哪里引,哪里实力强就从哪里借,在方式上合适的就是最好的,不唯地域、不求所有、不求帽子、不拘一格,聚天下英才而用之,推动广西机遇与人才机遇同步精彩绽放、广西发展与人才发展同时华丽蝶变。

用好山清水秀、冬季温暖的生态优势,发挥毗邻粤港澳、通衢东南亚的区位优势,厚植开放包容、人杰地灵的人文优势,整合利用各方资源,做活开放交流“棋眼”,敞开八桂胸怀、拥抱八方人才。八桂大地的发展棋盘上,一场柔性引才聚智的大戏精彩上演。

积极承办国家部委主办的专家咨询服务、院士地方行、高层次人才国情考察等活动,搭建载体平台,争取国家项目资源落地,主动吸引人才。2024年承办第二十六届中国科协年会,60名院士、2000多名科技人才现场助阵,举办150多场次科技服务活动,组织院士专家深入开展10项重点课题调研,推动共建17个创新平台,签约26项合作项目。

主动对接国家战略科技力量,携手大院大所共建实体化科研平台,开展重大工程科技调研、技术攻关和成果转化。中国工程科技发展战略广西研究院、中国内燃机学会广西科创中心、中国水稻研究所(广西)优质稻育种研发中心等高能级创新平台应运而生、顺势而兴。用好中直驻桂科研机构资源力量,借其所长所能引进国家项目和资金等资源。联合国内一流高校、科研院所和科技创新领军企业携手推进中国—东盟人工智能创新合作中心、大模型应用实验室、人工智能领域“一带一路”联合实验室等重要平台建设,构筑“北上广研发+广西集成+东盟应用”的发展路径,建设面向东盟的人工智能国际合作高地。

聚顶尖智力为锋,破关键核心技术难题。实施科技攻关“尖锋”行动,聚焦工程机械、动力装备、高端铝合金新材料等7个重点产业领域,实施科研攻关项目220项,创新科研项目组织模式,推行揭榜挂帅和赛马制,吸引国内外高端人才揭榜领题,玉柴混动电驱无级变速总成、“三环”大型民航轮胎、氮化镓激光器芯片等创新成果喷涌而出。

聚“最强大脑”之智,把脉发展新赛道。实施科技顾问制度,聘任张伯礼、薛其坤等6名院士担任科技顾问,围绕战略规划、重大项目等开展深度咨询,打造支撑战略决策的“最强智库”。组建人工智能战略咨询专家委员会,集聚鹏城国家实验室主任高文院士、北京航空航天大学郑志明院士、香港科技大学校董会主席沈向洋院士等37名人工智能领域高层次专家,围绕人工智能发展提供战略咨询和决策建议,加快布局竞逐人工智能新领域新赛道。

整合政策资源,拓宽引才用才渠道。实施在外桂籍人才回归计划,打“乡情牌”、奏“乡愁曲”,吸引在外杰出人才建设家乡、反哺家乡。启动“智汇八桂·名医带培”专项行动,邀请知名医疗专家来桂设立名医工作站和名医工作室,组织200余名医生拜师学艺。实施东盟杰出青年科学家入桂工作项目,接收东盟及共建“一带一路”国家青年科技人才81人次,合作攻克关键技术难题90余个,推出国际科技合作成果近百项。

链接先进地区资源,打造新型聚才引智平台。建设运营广西(上海、深圳)产业合作中心,主动对接长三角、大湾区先进生产力,推行“工作生活在外地、创新创业为广西”的异地用才模式和“科研创新前端在科教发达地区、后端转化和生产在广西”的科创合作模式,深化人才合作和人才资源共享互通,推动产才融合项目落地开花。

梧高凤必至,花香蝶自来。随着大批院士团队、专家学者和技术技能人才纷至沓来,通过顾问指导、短期兼职、项目合作、候鸟服务、对口支援等方式集智献策,广西缺人才缺技术的状况得到明显改善。全区战略性新兴产业增加值占规上工业比重提高到20%左右,工业增长贡献率超过35%。

谋长远之策 破发展之难

“最强大脑”的八桂之约

世纪工程平陆运河有形的建设工地之上,一条无形的数字智慧运河正在悄然运行。从进度管理、安全预警到质量管控,即时感知的数据流,编织出运河的神经网络,实现运河动态“一图总览”、工程建设“一站服务”、决策指挥“一脑智控”。

运河建设是重大工程,也是重大科研项目载体。2个院士团队和5名院士领衔的技术咨询委员会,汇集全国30多所高校、科研机构的权威专家,共同攻克技术难关。世界最大的内河省水船闸技术、长寿命混凝土材料体系、空天地一体化自动监测系统等20多项重大科技攻关成果,100余项新技术新材料新工艺新方法赋能运河建设。

“借院士专家之智,谋长远之策,破发展之难,共同开展重大技术攻关,引领产业转型升级,把科研成果转化成现实生产力。”自治区党委组织部相关负责人介绍,广西建立健全两院院士服务长效机制,坚持以项目为牵引、平台为支撑,集聚用好以院士为重点的高端智力资源。从战略规划到技术布局,从重大工程到重点项目,从工厂车间到产业园区,既有高屋建瓴的智慧激荡,也有落地生根的产学研合作,智慧之光融进产业链,点燃了高质量发展的强劲引擎。

构建高端智库矩阵,以智力共享赋能科学决策。蒋剑春院士领衔《广西生物质能源材料产业技术与应用战略研究》,联合吴义强、杜官本、陈勇等院士,以产学研用协同模式,聚焦生物质能源材料制备与高值化利用技术攻关。黄小卫院士领衔《广西关键金属产业创新发展规划研究》,何季麟、刘炯天、赵中伟院士共同参与,聚焦锂、铟、锡等战略性金属,开展绿色提取技术升级与产业链延伸研究,为编制产业创新发展规划奠定基础……

实施“带土移植”计划,以项目牵引激发创新活力。近3年来,实施“带土移植”项目24项,投入支持资金超4125万元,引进高层次创新团队超70人,实现“引进一团队、落地一项目、带动一产业”。侯保荣院士团队承担的北部湾重大工程防腐专项,研发的新型防腐材料应用于钦州港跨海大桥,填补广西在该技术领域的空白。欧阳志云团队承担的喀斯特生态修复项目,提出的植被重建方案在百色进行推广,推广面积达5000亩,生态恢复率达到85%。

“发展立题、企业出题、院士答题,让顶尖科技资源下沉到最需要的地方,推动创新链产业链人才链深度融合。”自治区科技厅副厅长蔡朝亮介绍,2021年以来广西深入实施“科技搭桥行动”,主动对接院士专家团队,聚焦企业重大技术需求,以定向研发合作方式联合攻关,解决企业“卡脖子”技术难题,让创新与产业不再“隔河相望”。

企业抛出寻求合作的“橄榄枝”,提升核心竞争力。百洋集团引进刘少军院士团队,打造鱼类良种良养良销创新模式;泽威尔饲料公司与印遇龙院士团队合作,突破传统有机微量元素成本限制,首创第四代糖络合技术……

八桂大地自然之美与人文之美相得益彰、闻名于世。2022年以来,依托山清水秀、冬季温暖的生态优势,广西创新开展“八桂之约·院士冬令营”活动,邀请院士专家来桂交流研讨、调研考察,为产业发展、重大工程建设、重点科技创新等把脉问诊、建言献策。院士专家们进园区、入企业、下车间,聚焦产业一线,作答发展之问,为产业转型升级出“金点子”,为企业破解难题递“金钥匙”。

“八桂之约就像一座金桥,让院士专家与广西结下不解之缘,把先进理念、前沿技术、创新成果注入这片热土。”据自治区党委组织部统计,2024年到访广西的院士就达200多人次。通过项目合作、联合攻关、技术顾问等多种方式,与院士专家建立长期合作关系,有力促进了创新成果与产业的深度融合。院士专家播撒的智慧种子,正在八桂大地落地生根、开枝散叶,不断结出产业蝶变的硕果。

从“筑巢引凤”到“邻凤筑巢”

不拘一格借智登高

2025年6月,上汽通用五菱神炼电池3.0极限测试的视频,一度冲上热搜:电池包被子弹击穿后,电压依然稳定;零下30摄氏度的冰天雪地里,充电速度反比常温快15%。目前,五菱累计申请专利2104项,主导或参与制定行业标准120项,其中30项核心技术实现了产业化。

从柳州作坊到销量全球前三,五菱技术进化的底层逻辑就在于长期的人才储备:组建广西首家新能源汽车实验室,引进8个院士团队、重点高校和龙头企业搭建科研团队,设立上海、武汉、长沙、深圳4个人才飞地,打通一线城市与柳州总部的智力流通渠道,既保证技术研发的前沿性,又确保成果转化的高效性。例如,灵语座舱的方言识别率能达到95%以上,正是得益于武汉团队在语音识别领域的深度研究。

从“筑巢引凤”到“邻凤筑巢”,不拘一格借智登高、借脑发展,是广西人才工作的创新之举。广西出台促进科创飞地高质量发展指导意见,分类别给予200万元至500万元的支持经费。鼓励地方和企业主动走出去,加快优秀科技成果引进来,把引才触角抵达经济发达城市,以飞地为纽带集聚高端人才和科研成果,构建“研发—孵化—产业化”立体化、链条式发展格局。

聚力产业需求,链接创新资源。工业重镇柳州,支持4家龙头骨干企业设立人才飞地,为企业科技攻关和产品研发装上“最强外脑”;山水之城桂林,外设人才飞地、内建海创基地,打造“湾才入桂”双引擎,依托深圳飞地招才引智,集聚电子信息产业人才入桂创业,推动形成华为生态产业圈;岗石之都贺州,引入大湾区高层次人才和国家特聘专家,合作共建飞地实验室、飞地研发中心,累计转化重大科技成果超过70项,一石多吃、点石成金,小石头成就大产业。

延伸引智触角,撬动创新能量。广西汽车集团运营武汉研究飞地,联动武汉高校专业教师团队,开展新能源及智能网联汽车技术研发,实现从“马力”到“算力”的进阶;柳工机械与浙江大学联合开展无人驾驶和大数据产品开发,创造经济产值9000万元;优利特与西安电子科技大学深度合作,研发出首套AI尿液分析系统,综合测速领跑全球。不少企业表示,“飞地就像游戏外挂,成了产业升级的加速器。”

2022年底,乘着国家区域医疗中心建设的东风,柳州市妇幼保健医院迎来广州市妇女儿童医疗中心的共建帮扶。广州市妇儿中心派出13名管理人员、119名专家常驻柳州,派出超过300人次短期指导专家,到柳州医院开展门诊、手术、查房、带教等业务工作,把先进医疗技术、管理理念、人才品牌等优势资源深度下沉这里,快速平移优势专科和特色技术,加速知识转移和本土人才培养,变“输血”为“造血”,打造了一支带不走的医护队伍。

短短两年多时间,广州市妇儿柳州医院开展新技术209项,填补广西区域医疗技术空白16项,培养中青年医疗骨干228名,疑难危重症诊疗能力显著提升。曾经需要跨省看病的群众,家门口就能享受到高水平医疗服务。当地群众称赞:“不出城就有顶级专家团队,今后看病不用千里奔波了!”

每年10月至次年3月,都有二三十万“候鸟”人群到北海度假休闲、养生养老,其中不乏各专业领域退休专家学者和知名人士。北海出台名人名家人才政策,抓住避寒越冬的黄金期,深入挖掘“候鸟”中的名人名家,发挥名人效应引资引智,打造具有全国影响力的名人名家汇聚地。

国家一级演员六小龄童来了,少年儿童图书馆多了个“美猴王书屋”;清华大学美术学院教授魏小明来了,把当代艺术融入乡村振兴生态画卷;著名作家白描来了,吸引大批文学爱好者旅居北海创作……北海因名人而更有魅力,名城与名人相得益彰。北海市委组织部副部长、市委人才办主任包以芳感叹,“名人名家纵情逸兴写北海、画北海、唱北海,既提升了北海美誉度,也增强了人才吸引力。”

才致尽用 情到深处

发展与成长的双向奔赴

“发挥好桥梁纽带作用,促进两校深化交流合作,把好的工作作风和先进理念带过来,提升教学科研和学科建设水平。”2020年9月,大连理工大学教授安永辉响应教育部部区合建对口支援要求,来到广西大学挂职,从土木建筑工程学院副院长干到院长,带领学院实施“1+5+10”创新领军团队组建模式,推动土木工程学科内涵式发展。2024年,安永辉获得第十八届“中国青年科技奖”。

多方共同努力之下,土木工程学科实现省部共建国家重点实验室、学科创新引智基地、获批设立ISO钢-混凝土组合结构和混合结构分委会秘书处、自主培育国家级青年人才、主持制订ISO国际标准和国家标准、多个重要的学生赛事国家级金奖(一等奖)“六个突破”,人才培养质量相关的多个指标、国家级人才数量、国家级科研项目和高水平科研成果数量、服务战略需求项目数量等“十个倍增”,土木工程专业软科排名从全国第41名跃升至第20名。

西交利物浦大学高级副教授赵春与广西华芯振邦半导体的合作,则是产学研深度融合的结果,实现了科研创新与人才培养的双重跃升。赵春长期从事人工智能芯片先进材料应用前沿课题研究,华芯振邦长期致力于半导体技术研发与创新,具有先进封装领域产业化的条件和优势,两者一拍即合,赵春成为华芯振邦产业技术研究院首席科学家。

作为柔性引进人才,赵春经常于苏州和南宁两地奔波,穿梭在课堂、实验室和生产线之间,把前沿探索对接市场需求,加速成果转化。2025年初,华芯振邦自主研发的钯金凸块工艺投入生产,大幅降低了生产成本,成为全球首家实现该技术量产的企业,破解了高端芯片“性能与成本不可兼得”的行业难题。看到科研成果从实验室走进生产线、从论文变成产品,赵春脸上写满自豪,“不仅能带学生、做科研,还能出产品、创效益,虽然累点,但累得值。”

“事业因人才而兴,人才因事业而聚。用好人才是最好的尊重,成就事业是最大的动力。”自治区党委组织部相关负责人表示,广西以开放发展宏大场景搭建平台,持续优化产业生态、科研生态、创新生态和人才生态,完善政策、资金、机制等保障措施,竭尽所能让各方人才在八桂大地得其所、展其才、尽其能、出其彩。

近些年来,广西坚持向改革要动力、向创新要活力,大力破除人才发展体制机制障碍,开展向用人主体授权综合改革试点,推进职务科技成果赋权改革,优化提档32个人才服务事项,以最大诚意、最优服务竭尽所能为各类人才排忧解难,让他们在广西心无旁骛创业创新创造。

北京建筑材料科学研究总院首席专家段鹏选与桂林理工大学的结缘,源自一段深厚的同窗友谊。土木工程学院教授陈平与段鹏选曾是武汉理工大学的同学,毕业后两人一南一北、各奔前程,因为从事相同研究领域,两人保持通讯、相互激赏。2018年得知段鹏选退休,陈平热忱邀请他到学校新组建的固废资源化利用工程研究中心担任特聘教授。

“几十年的深厚感情,志趣相投的价值追求,实在没有理由拒绝。”段鹏选从北京飞向西南,与老同学携手并肩搭建平台、引进资源、培养队伍,把丰富的实践经验运用到教学科研,承担国家级项目20多项,2020年两人同时被中国绿色建材产业发展联盟评选为“利废新材料领军人物”。

价值的认同、情感的共鸣,最能打动人心。广西用心打好“感情牌”,以感情共振链接价值理念共鸣、双方彼此了解、共同事业追求,用感情维系好地方和人才的深度融合纽带。

“想为家乡发展贡献力量”,是桂籍在外人才潘利强与桂电南宁研究院合作的初心。2023年9月,深圳查知科技公司总经理潘利强受邀参加回乡交流活动,一路走一路看,这里既有求才若渴的满满诚意,又有面向东盟开放合作的广阔前景,心头激荡起建功立业、回报家乡的念头,便与南宁结下合作之缘。而今,他们合作开发的火灾隐患监测预警系统,已经广泛应用于电力、煤矿、新能源、轨道交通等众多领域。

事业聚人、情感动人、服务留人,加强合作、善于嫁接、为我所用,从机制创新到服务保障,从发挥作用到产才融合,广西正在形成一套独具特色的柔性引才用才“打法”,推动日益拓展的人才“朋友圈”转化为高质量发展的澎湃动能。

* * * * * *

借得东风好扬帆,驾舟破浪向未来。平陆运河开山辟谷,通江达海的世纪梦想照进现实;“南A中心”服务器集群昼夜闪烁,激荡算力中心的数字浪潮;崇左数字蔗田的传感器实时传递土壤数据,“甜蜜”产业链焕发新生;友谊关口岸的智慧通关系统,刷新东盟跨境合作速度……

乘开放强势、聚发展动能,八桂大地创新创业浪潮奔涌,高质量发展风生水起、气象万千。