新中国成立70年来,全省人民从温饱不足逐步迈向全面小康,生活发生了翻天覆地的变化,城乡居民收入快速增长,生活水平显著提升,消费结构持续升级,居住环境明显改善。

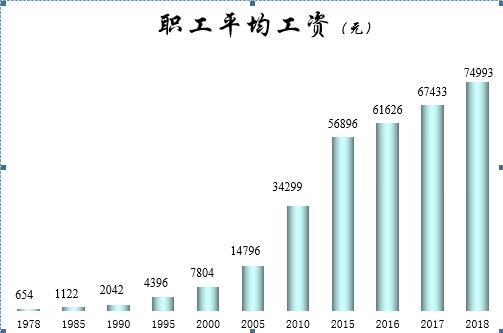

居民收入快速增长,城乡差距逐步缩小。新中国成立以来,省委省政府高度重视民生、关注民生,坚持统筹城乡发展方略,强化惠农支农政策支持力度,努力实现居民收入增长和经济增长同步,百姓的钱袋子逐渐鼓起来。城镇居民人均可支配收入从1978年的310元增加到2018年的33319元,增长106.5倍,年均增长12.4%。农民人均可支配收入从134元起步到迈上万元台阶,达11213元,增长82.7倍,年均增长11.7%。城乡居民收入差距逐步缩小。城乡居民收入比近年来稳定下降,1978年城乡居民收入比为2.31:1,2003年达到历史最高点3.87:1,2004年后城乡居民收入差距逐年下降,特别是党的十八大以来,城乡居民收入差距进一步缩小,2018年城乡居民收入比为2.97:1,较2003年缩小0.9。职工工资快速增长。改革开放初期,陕西在岗职工年平均工资仅为654元。2018年,在岗职工年平均工资达74993元,较2010年翻了一番。

消费水平逐年提高,消费结构提档升级。新中国成立以来,随着居民收入的快速增长,陕西城乡居民生活发生了翻天覆地的变化,消费能力显著增强,消费结构逐步优化。2018年,全省城镇居民人均生活消费支出21966元,比1978年增长了81倍;农村居民人均消费支出10071元,首次突破万元大关,比1978年增长74倍。消费结构进一步优化。2018年,城乡居民人均衣着消费支出分别为1728元、526元,比1998年增长3.6倍、5.6倍;人均居住消费支出分别为4301元、2431元,增长9.9倍、12.4倍;人均交通通信支出分别为2753元、1223元,分别增长13.4倍、40.4倍;人均医疗保健支出分别为2233元、1241元,增长9.0倍、18.0倍;人均教育文化娱乐支出分别为2730元、1253元,分别增长5.7倍、7.1倍。消费结构不断升级。食品消费实现了从“温饱”到“健康饮食”的跨越,服饰消费由款式单一、色彩沉闷向美观时尚、重品质重品牌转变,居住消费明显增加,交通通信升级换代,耐用消费品量质并升,健康保健意识增强,精神需求不断增长。

耐用消费品“量质并升”,生活品质显著提高。新中国成立70年来,随着收入及消费水平的不断提高,陕西城乡家庭耐用消费品的拥有量和种类发生了巨大的变化。改革开放初期,拥有缝纫机、手表、自行车“老三件”是人们的追求。随着改革开放的深入,彩电、洗衣机、电冰箱“新三件”迅速进入千家万户。新世纪以来,新兴家庭耐用消费品如移动电话、电脑、空调等逐渐成为消费热点,耐用消费品需求日益向着高档化、享受型发展。2018年,全省城镇居民每百户家庭拥有移动电话236.6部,每百户家庭拥有的洗衣机、电冰箱、彩色电视机、空调分别达到98.3台、97.0台、104.0台、115.1台。农村居民每百户家庭拥有移动电话258.9部,彩色电视机普及率超过100%,每百户家庭拥有的洗衣机、电冰箱、摩托车分别达到89.7台、81.7台、58.2辆。2018年,限额以上企业消费品零售额中金银珠宝类商品零售额总量达80亿元以上。

居住水平提高显著,住房设施明显改善。新中国成立初期,陕西城乡居民住房条件普遍较差,城镇职工三代人挤住在一间房子里的情况屡见不鲜,农村到处可见窑洞、草棚。自20世纪90年代实施城镇居民住房制度改革以来,特别是随着保障性“安居工程”建设的不断推进,老百姓的居住水平有了明显改善,住房面积不断提升。2018年末,陕西城乡居民家庭平均每人拥有住房建筑面积分别达到38.2和41.5平方米。全省城镇居民家庭居住在三居室及以上单元房的比例达30.1%,较2013年提高3.7个百分点。住房设施明显改善,截至2018年底全省城镇居民家庭的住房中有90%使用自来水;82.6%的住户使用水冲式卫生厕所,90.7%的住户有取暖设备;57.7%的住户使用天然气作为燃料。党的十八大以来,乡村振兴战略稳步实施,美丽宜居乡村加快建设,农村人居环境明显改善。2018年,84.9%的农村住户实现了管道供水入户,较2013年提高了11.8个百分点。集中供暖和自行供暖不断普及,有供暖设施的住户占比达74.2%。