新中国成立70年来,陕西产业结构优化成绩显著,转型升级成果凸显,城镇化建设强力推进,非公有制经济加速成长,区域经济特色鲜明,县域经济实力显著增强,经济增长的协调性不断提高。

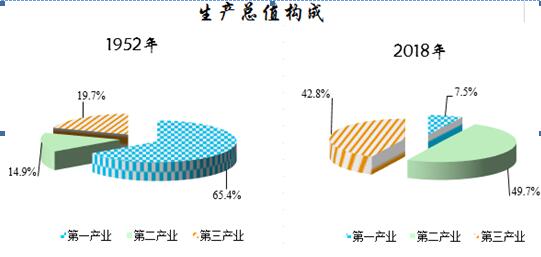

产业结构日趋合理,三次产业协同驱动。新中国成立初期,全省产业结构呈现农业一统天下的局面,1952年第一、二、三产业增加值占地区生产总值比重分别为65.4%、14.9%和19.7%。经过20多年的建设,1978年第一、二、三产业比重分别为30.5%、51.9%和17.6%,实现了从 “一、三、二”模式到 “二、一、三”模式的转变。改革开放以来,随着全省工业化进程的不断加快,经济结构进一步优化。党的十八大以来,陕西第二产业占比持续下降,2016年开始下降到50%以下,经济增长方式转变为三次产业协同驱动。2018年第一、二、三产业比重分别为7.5%、49.7%和42.8%,再次过渡到“二、三、一”模式。与1978年比,第一产业、第二产业比重分别降低23个和2.2个百分点,第三产业比重提高25.2个百分点,产业结构实现了质的提升。

非公经济迅速崛起,城镇化水平不断提升。新中国成立初期,高度集中的计划经济体制占据主导地位,随着改革开放的不断深入,非公有制经济从无到有,由弱变强,日益彰显发展活力。1997年全省非公有制经济增加值占GDP的比重仅26.7%,2000年上升到40.1%,2011年突破50%。党的十八大以来,陕西非公经济发展加快,2018年已达54.2%,比1997年提高27.5个百分点。2018年,全省非公有制经济增加值13238.62亿元,是1997年的36.4倍。新中国成立以来,为改变城乡二元发展格局,在重点示范镇建设、移民搬迁、撤乡并镇、鼓励农民进城等系列举措的带动下,城镇人口比重迅速提升,实现了质的飞跃。2000年,陕西城镇化率为32.27%,2012年突破50%,实现了从农业社会迈入工业化社会的转变。党的十八大以来,陕西城镇化水平继续提高,2018年城镇人口较1978年增加了1792万人,平均每年增加44.8万人;城镇化率达到58.13%,较改革开放初提高41.79个百分点,年均提高1.04个百分点。

区域经济特色鲜明,县域实力显著增强。新中国成立以来,特别是改革开放以来,在省委省政府“强关中、优陕北、兴陕南”发展目标的统领下,关中、陕北、陕南三大区域充分发挥自身优势,区域经济发展特色鲜明。关中协同创新发展全面启动,地区生产总值由1952年的8.23亿元,提升到2018年的15237.6亿元;陕北大力打造高端能源化工基地,地区生产总值由1952年的1.16亿元,提升到2018年的5407.53亿元;陕南绿色循环发展持续推进,地区生产总值由1952年的4.68亿元,提升到2018年的3430.41亿元。县域经济从小到大、由弱变强,已成为推动全省经济社会平稳较快发展的重要力量。2018年,全省77个县(市)实现生产总值10738.27亿元,经济总量首次突破万亿元大关,比2004年增长9倍。县均生产总值由2004年的13.97亿元增加到139.46亿元,有39个县(市)生产总值超过百亿元。县域人均GDP达到49882元,比2004年增长9.4倍。强县引领作用突出,全省先后有4个县进入“全国百强县”,有12个县进入西部“百强县”。