柳青,原名刘蕴华,1916年生于陕西吴堡。他于1928年5月加入中国共产主义青年团,开始参加革命活动;1930年至1934年先后在绥德省立第四师范学校、榆林省立第六中学上学;1934年9月考入西安高中。1936年,他首次以“柳青”为笔名发表作品《待车》。同年12月,他加入中国共产党。

1937年下半年,柳青考入国立西安临时大学(后改称国立西北联合大学)学习俄文。第二年,学校南迁汉中。他再三思虑,决定中止学业,前往陕甘宁边区。1938年5月,他来到延安,在边区文化协会工作。之后,他以随军记者和文化教员的身份,随八路军东渡黄河到华北,转战于山西抗日前线,创作了多篇短篇小说。1940年10月,由于肺部旧疾复发,他返回延安。这段时间,他创作出了《地雷》等作品,真实地反映了边区生活。

1942年5月23日,延安文艺座谈会圆满结束。毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》,对我国文艺实践产生了重要的指导意义。1943年,柳青离开延安,前往米脂县吕家硷乡担任文书,和当地干部群众朝夕相处,一起投入到减租减息、生产运动中。这段经历,为他后来写作长篇小说《种谷记》积累了丰富的生活素材。他于1945年9月随军前往东北,1948年10月重回延安,1949年4月来到北京参与《中国青年报》创办工作,1951年3月完成了长篇小说《铜墙铁壁》。

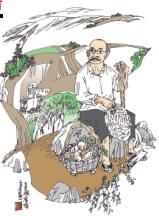

1952年,柳青回到陕西。在担任长安县委副书记半年后,他辞去副书记职务,落户长安县皇甫村,在这里一待就是14年。在皇甫村生活时,柳青走访农户,同大家谈生产、拉家常;和干部群众坐在一块儿开会,给大家出主意、想办法;穿对襟袄,戴毡帽,蹬布鞋,完全是关中“老汉”的形象。

他完全融入了农民的日常生活,陆续写出了《新事物的诞生》等作品,写出了被誉为中国农村社会主义革命史诗的长篇小说《创业史》(第一部)。《创业史》以长安农村互助合作运动为背景,完整展示了我国农业合作化的历史风貌和农民群众的精神世界,一经出版就引起了极大的关注,受到了读者的高度评价。与此同时,他先后撰写了《建议改变陕北的土地经营方针》等文章。1978年6月13日,《创业史》第二部未及完稿,柳青离世,终年62岁。

2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上指出:“柳青熟知乡亲们的喜怒哀乐,中央出台一项涉及农村农民的政策,他脑子里立即就能想象出农民群众是高兴还是不高兴。”2017年,在参加党的十九大贵州省代表团讨论时,习近平总书记再次提到人民作家柳青,指出党政干部也要学柳青,像他那么接地气,那么能够跟老百姓融入在一起。