黄土画派通过三代艺术家的不懈努力,在多个维度开拓创新,实现了从地域美学向国家叙事的跨越

在中国当代艺术发展历程中,黄土画派以鲜明的艺术风格和深邃的精神内涵,在中国画坛留下了浓墨重彩的一笔。它独特的艺术魅力,历经岁月洗礼而愈发璀璨。黄土画派在八十年的风雨洗礼中,始终秉持正道,积极探索创新,用灵动的笔墨勾勒时代轮廓,创作了大量融入中华民族现代文明建设、兼具思想深度与艺术感染力的优秀美术作品。

从深入生活、扎根人民中坚守艺术正道

守正,是艺术创作的灵魂所在,对于黄土画派而言,更是其安身立命的根本,是贯穿艺术创作始终的核心要素。自诞生之初,黄土画派就将“文艺为人民大众服务”的理念融入每一次的笔墨挥洒之中,从多个层面坚守艺术正道。

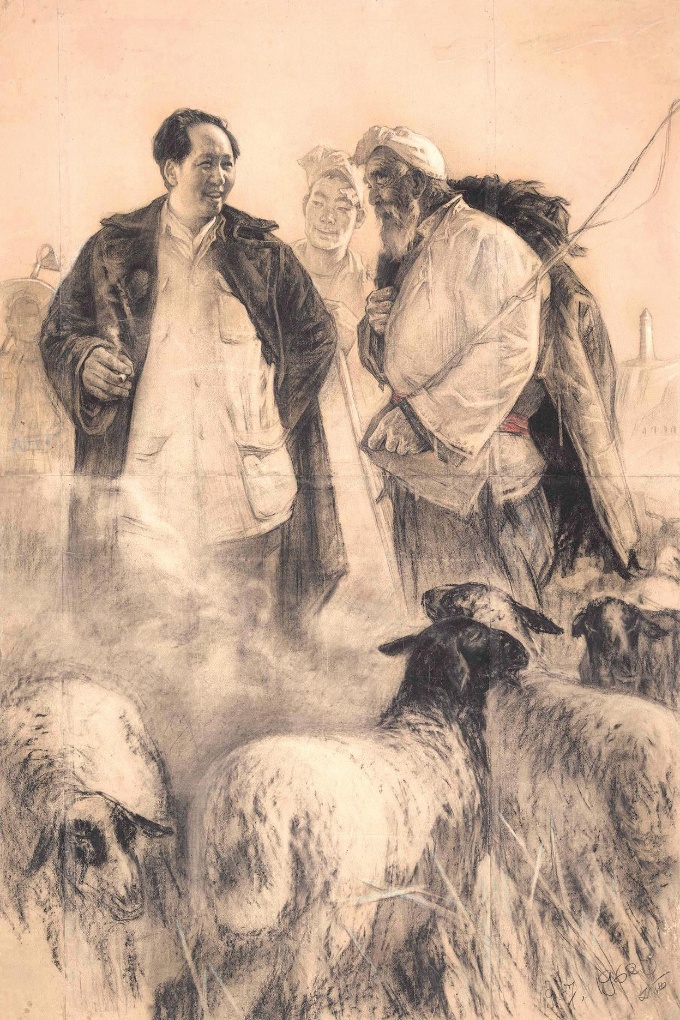

以刘文西为代表的黄土画派艺术家们,始终将马克思主义文艺理论作为创作的行动指南。在创作实践中,他们深入钻研马克思主义文艺理论的要义,将其巧妙融入每一幅作品。1962年诞生的《毛主席和牧羊人》,画家凭借对毛泽东同志在延安时期神态气质的精准捕捉,生动展现了领袖与人民之间深厚的情感纽带,成为革命历史题材的经典之作。而《祖孙四代》则以陕北农民四代人的形象变迁为切入点,具象化地呈现了黄土地百年的沧桑巨变。这种“主题性人物群像”的创作范式,正是对马克思主义“典型环境中的典型人物”理论的生动实践,通过典型人物的塑造,深刻反映了特定时代的社会风貌和人民生活。

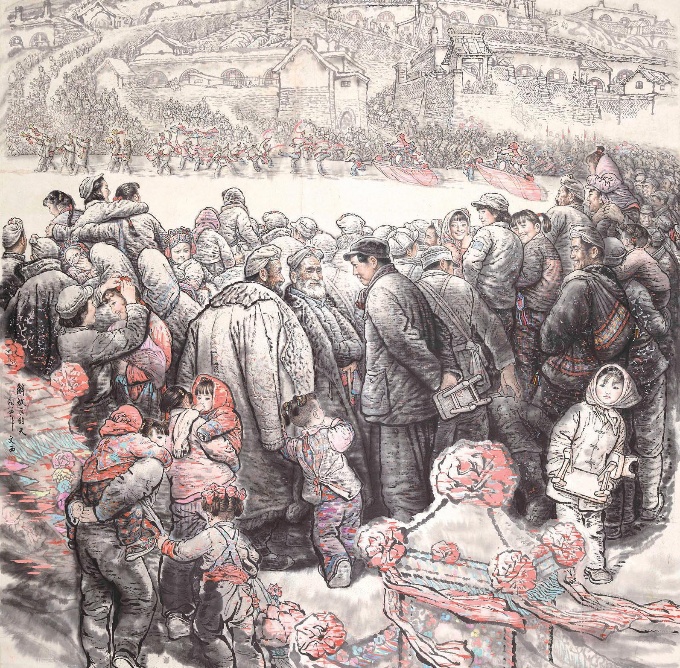

刘文西画作《解放区的天》

刘文西被誉为“党的文艺方针的一面旗帜”,他用自己的画笔忠实地践行着党的文艺路线。从1997年绘制第五套人民币毛泽东肖像,到耗时30年创作百米长卷《黄土地的主人》,刘文西始终以艺术形式诠释着“为人民创作”的初心。第五套人民币毛泽东肖像的绘制,使他的作品成为全球流通量最大的艺术作品之一,让更多人通过这一艺术形象感受到领袖的风采和精神力量。而《黄土地的主人》则全景式地展现了陕北人民在党的引领下的新生活,从生活的各个方面展现了陕北人民的奋斗与幸福,体现了党对人民生活的深刻影响和伟大贡献。

黄土画派自创立以来,始终传承长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的创作理念,秉持“熟悉人,严造型,讲笔墨,求创新”的艺术宗旨,将现实主义作为艺术表达的核心路径。从崔振宽、陈光健、王子武、王有政、郭全忠等老一辈艺术家开始,他们以深厚的艺术功底和饱满的创作热情,深度挖掘黄土地的精神内核,用画笔勾勒出黄土高原上的风土人情与时代变迁。中生代画家杨晓阳、贺荣敏、朱尽晖、姜怡翔、邢庆仁、刘丹、吕书峰、刘西洁等,则在继承传统的基础上,积极探索传统笔墨与当代艺术语汇的创新融合,让黄土画派的艺术语言焕发出新的生机与活力。而以王兴华、刘军利、王珊、焦永峰、录洁囡、陶然等为代表的新生代力量,作为黄土画派的青年生力军,也在艺术创作中不断探索与突破。黄土画派的艺术家们代代相传,致力于“艺术为人民”的理念。他们遵循“艺术源于生活”的原则,深入民间,观察民众情感,将真实生活和情感融入作品。这些作品展现了黄土高原的特色和人民的精神面貌。

从地域美学向国家叙事的跨越

创新是艺术发展的不竭动力,黄土画派通过三代艺术家的不懈努力,在多个维度开拓创新,实现了从地域美学向国家叙事的跨越。

新生代画家群体着力构建黄土美学话语体系,提出了“黄土精神当代转译”理论,明确了“扎根人民”与“守正创新”的辩证关系,为黄土画派的发展提供了坚实的理论支撑。在2024年第十四届全国美展中,王兴华、刘军利、录洁囡、陶然等中青年画家的作品入选,这些作品正是在“黄土精神当代转译”理论指导下的实践成果,展示了新生代画家对黄土精神的深刻理解和当代诠释。

2025年4月启动的“最美汉中”采风工程,是黄土画派创作模式的一次大胆创新。老中青三代画家齐聚宁强县草川子村,开展了为期七天的沉浸式写生。在写生过程中,画家们深入乡村,感受乡村振兴的蓬勃活力,将乡村振兴图景转化为水墨语言,完成了百幅现场创作。同时,他们还同步举办“艺术赋能宁强”讲座,通过画作捐赠、书画笔会等形式,与当地群众进行互动交流,实现了艺术创作从单向输出到双向互动的升级,开创了“写生—创作—赋能”的闭环实践模式,让艺术真正走进生活,服务人民。

刘文西画作《毛主席到陕北》

中生代画家如朱尽晖、刘西洁等,在艺术创作实践中积极探索“传统笔墨当代表达”。画家朱尽晖的作品《丝路冰川》以丝路沿线的冰川地貌为灵感,将传统笔墨与现代构成手法相结合,在展现丝路自然风光的同时,传递出丝路文化中坚韧、包容的精神内核,实现了传统艺术语言与现代审美意趣的交融。而刘西洁创作的《蔡元培》,则以水墨为载体,通过独特的人物塑造和笔墨语言,生动刻画了蔡元培先生的形象与精神气质,将历史人物的文化内涵与当代艺术的表现形式相融合。这些作品既坚守了中国画“写意精神”的传统精髓,又融入了当代视觉语法,推动传统笔墨实现现代转型,彰显出独特的艺术魅力与时代价值。

从单一“展厅艺术”到立体传播体系的建立

黄土画派打破了“展厅艺术”的单一传播模式,构建了“线下展览+线上传播+实地赋能”的立体传播体系。通过年度主题创作展,黄土画派梳理创作成果,向观众展示艺术魅力;借助短视频平台,发布写生过程和艺术创作背后的故事,吸引更多人关注艺术创作;开展线上艺术讲座,普及艺术知识,提高公众的艺术素养。这种多维艺术生态矩阵的构建,让黄土艺术走出画室,融入大众生活,使更多人能够欣赏和了解黄土画派的艺术作品。

刘文西画作《毛主席和牧羊人(素描)》

举办国际美术展览是黄土画派开展“一带一路”文化交流的重要方式之一。2024年,“五星出东方‘一带一路’国际美术大展·版画展(西安)”在西安市黄土画派美术馆举办。此次展览汇集了“五星出东方——‘一带一路’国际美术大展”中的部分优秀版画作品,题材丰富,形式新颖,深度体现了中西文化的融合与碰撞,显示出中国版画在世界舞台上的重要地位。2025年,“一带一路·东欧写生四人邀请展”在黄土画派美术馆开幕。杨晓阳、刘健、郭北平、陈钰铭四位当代画坛极具影响力的艺术家,通过近200幅写生作品,为观众呈现了东欧地区的独特魅力,生动诠释了“一带一路”倡议下文化交流的深刻内涵。这些展览不仅展示了黄土画派艺术家的创作成果,也为中国与“一带一路”沿线国家的文化交流搭建了重要平台,促进了不同国家和地区之间的艺术对话与相互了解。

在守正创新中书写新的时代华章

守正与创新,犹如艺术天平的两端,相互依存、相互促进,共同推动着黄土画派的发展。黄土画派的艺术实践深刻地诠释了二者的辩证关系。

守正为创新定向导航。正是对“人民性”的执着坚守,确保了创新始终围绕“为谁创作”这一根本命题展开。从刘文西时代对陕北老农的细腻刻画,到新生代对都市新生活的敏锐观照,尽管表现题材不断变化,但“艺术为人民”的初心从未改变。这种对初心的坚守,为创新指明了方向,提供了价值导向,避免创新陷入形式主义的泥沼。同时,对现实主义创作方法的坚守,使创新能够紧密贴合社会现实,反映时代精神,确保艺术实践始终与时代同频共振。

创新为守正注入活力源泉。当《黄土地的主人》以百米长卷的形式突破传统人物画尺幅限制时,不仅在形式上给人以强烈的视觉冲击,更在内容上展现了更为丰富和宏大的叙事;当“艺术赋能乡村”活动让水墨作品成为乡村振兴实践的组成部分时,守正不再是静态的传承,而是成为动态的发展,使传统艺术在新时代背景下找到了新的价值和意义。

黄土画派用八十年的艺术实践证明:守正并非墨守成规,而是对根本价值的坚定守护;创新也不是标新立异,而是对时代命题的积极回应。在推进中国式现代化的新征程上,黄土画派这支“黄土地的儿子”们将继续以笔墨为舟,在守正创新中驶向更广阔的艺术海域,为中华民族现代文明建设贡献更加磅礴的丹青力量。